Die Region Kühtai–Sellraintal zählt zu den am stärksten von Lawinen betroffenen Gebieten Österreichs und verzeichnet immer wieder schwere Unfälle. Im Mittel kommt hier jährlich eine Person bei Wintersportaktivitäten durch eine Lawine ums Leben.

Was lässt sich aus Jahrhunderten von Menschen und Lawinen im Sellraintal lernen? Wir zeichnen die Lawinengeschichte – zunächst im Siedlungsraum, später im Wintersport – und leiten daraus die wichtigsten Erkenntnisse ab.

Grundlagen: Lawinen – eine natürliche Gefahr der Alpen

Lawinen gehören zu den Alpen wie Hochwasser zur Donau oder zum Rhein, Waldbrände zu mediterranem Klima, Wirbelstürme zur Karibik oder Tsunamis zu Küstenregionen.

Die größten Lawinenwinter Tirols

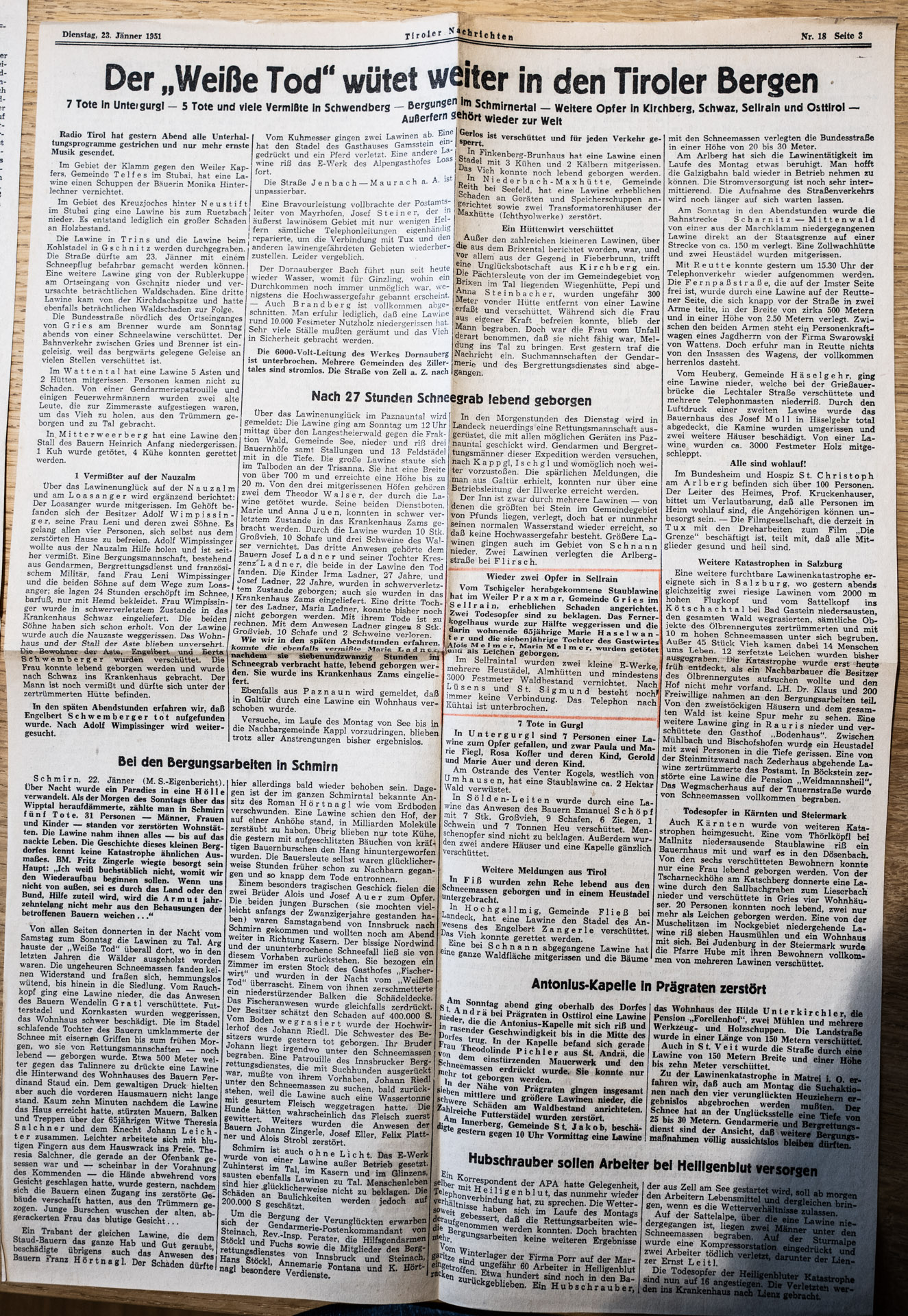

Neben den unzähligen Opfern in alpinen Stellungen des Ersten Weltkriegs, vor allem im Winter 1916-1917, stechen von den Opferzahlen her in Tirol folgende Winter hervor:

- 1689: mind. 60 Todesopfer

- 1951: 54 Todesopfer

- 1888: mind. 50 Todesopfer

- 1817: mind. 40 Todesopfer

Je höher und exponierter gelegen, desto eher von Lawinenunglücken betroffen

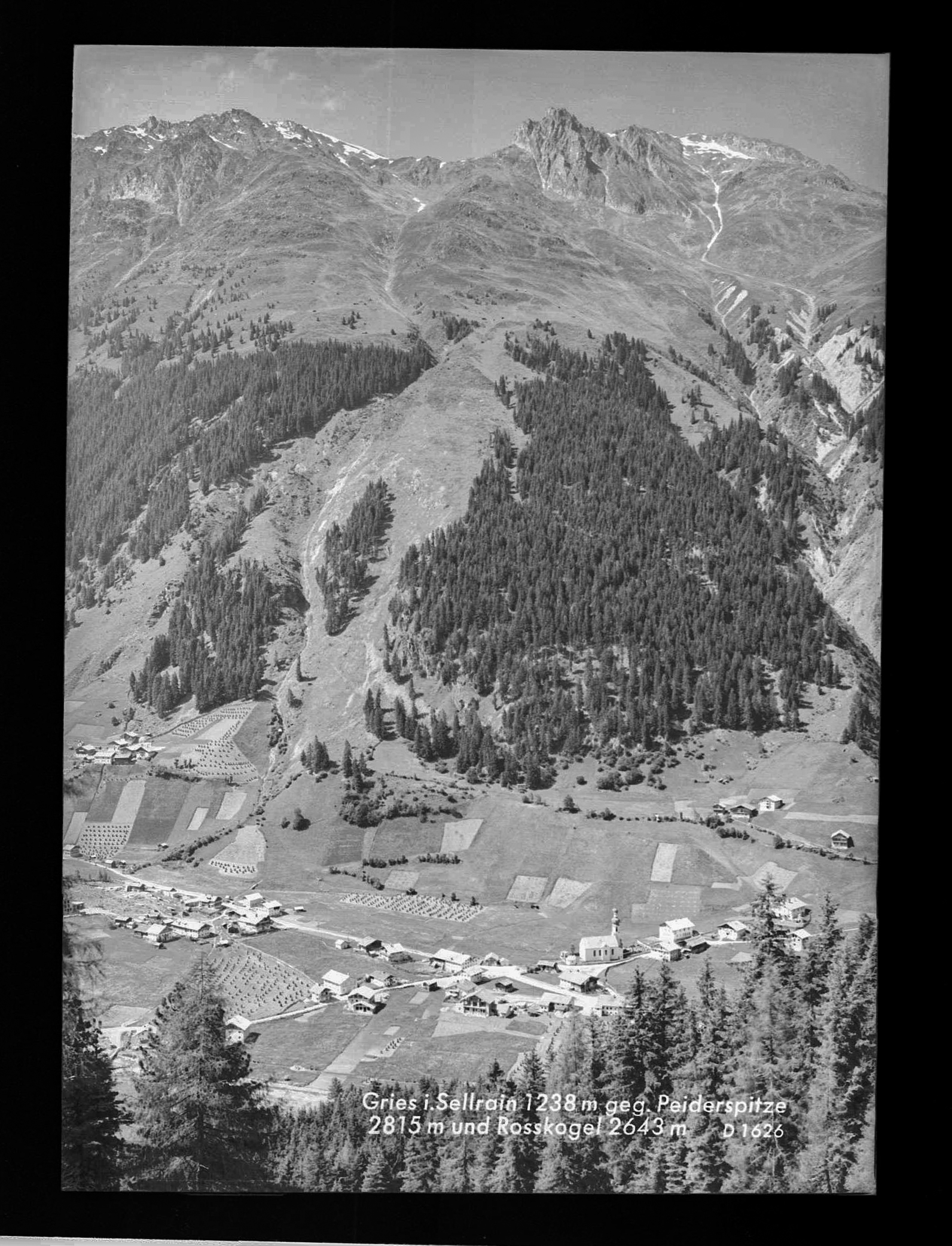

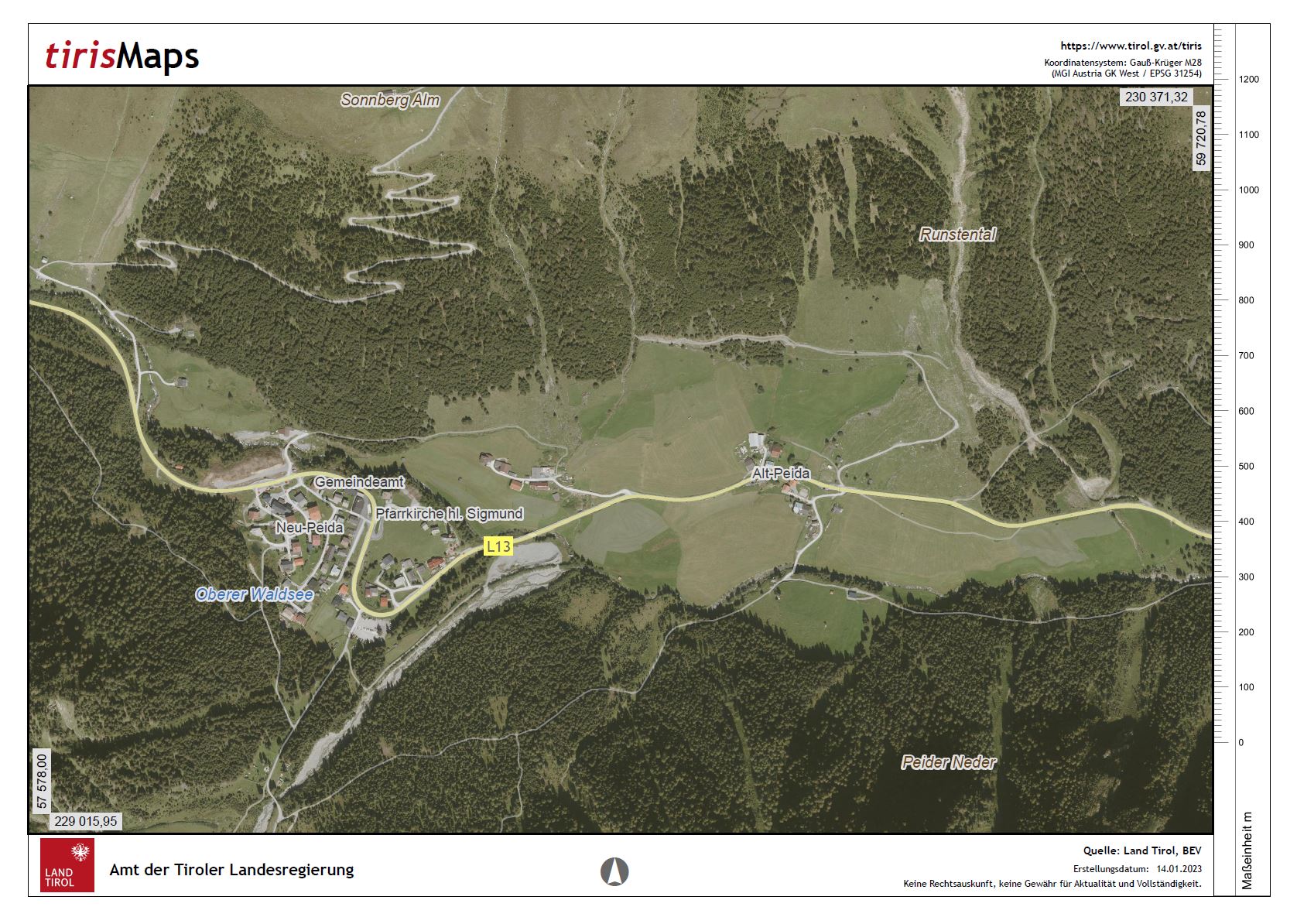

Die Wahrscheinlichkeit für Lawinenabgänge steigt mit zunehmender Höhe an – neben Faktoren wie Gelände und Exponiertheit der Siedlungen. Bei uns waren seit jeher die Ortschaften Peida, Gleirsch, Praxmar und Lüsens der Gemeinde St. Sigmund besonders von „gravitativen Massenbewegungen“ – also Steinschlag, Lawinen, Muren – gefährdet.

Das hintere Sellraintal zählt zu den höchstgelegenen, „echten“ Dörfern Tirols. In Nordtirol sind Gemeinden deren Mittelpunkt über 1500 m Seehöhe liegt, nur St. Sigmund im Sellrain, Galtür, Kaisers und Lechleiten im Lechtal sowie Spiss.

Es gibt noch einige Ortschaften oder Fraktionen, die politisch zu einer tiefer gelegenen Hauptgemeinde gehören, selbst aber über 1500 m liegen. Diese können im Grunde auch als „richtige“ Dörfer betrachtet werden. In allen anderen Teilen Tirols liegen nur vereinzelte Höfe über 1500 m – aber keine Dörfer.

Heutzutage kommen noch ein paar touristisch erschlossene Ortsteile hinzu – wie Hochgurgl, Kühtai-Hoteldorf, Hochsölden oder St. Christoph am Arlberg. Nachdem es sich dabei aber nicht um ursprüngliche aufgrund von Landwirtschaft entstandener Dörfer handelt, werden diese hier nicht näher betrachtet.

Exkurs: Höchstgelegene Siedlungen Tirols

Liste der ursprünglichen Ortschaften mit Dorfcharakter nach Höhenlage in Tirol:

- Obergurgl im Ötztal, 1910 m

- Vent, 1895 m

- Praxmar im Sellraintal, 1690 m

- Mandarfen im Pitztal, 1675 m

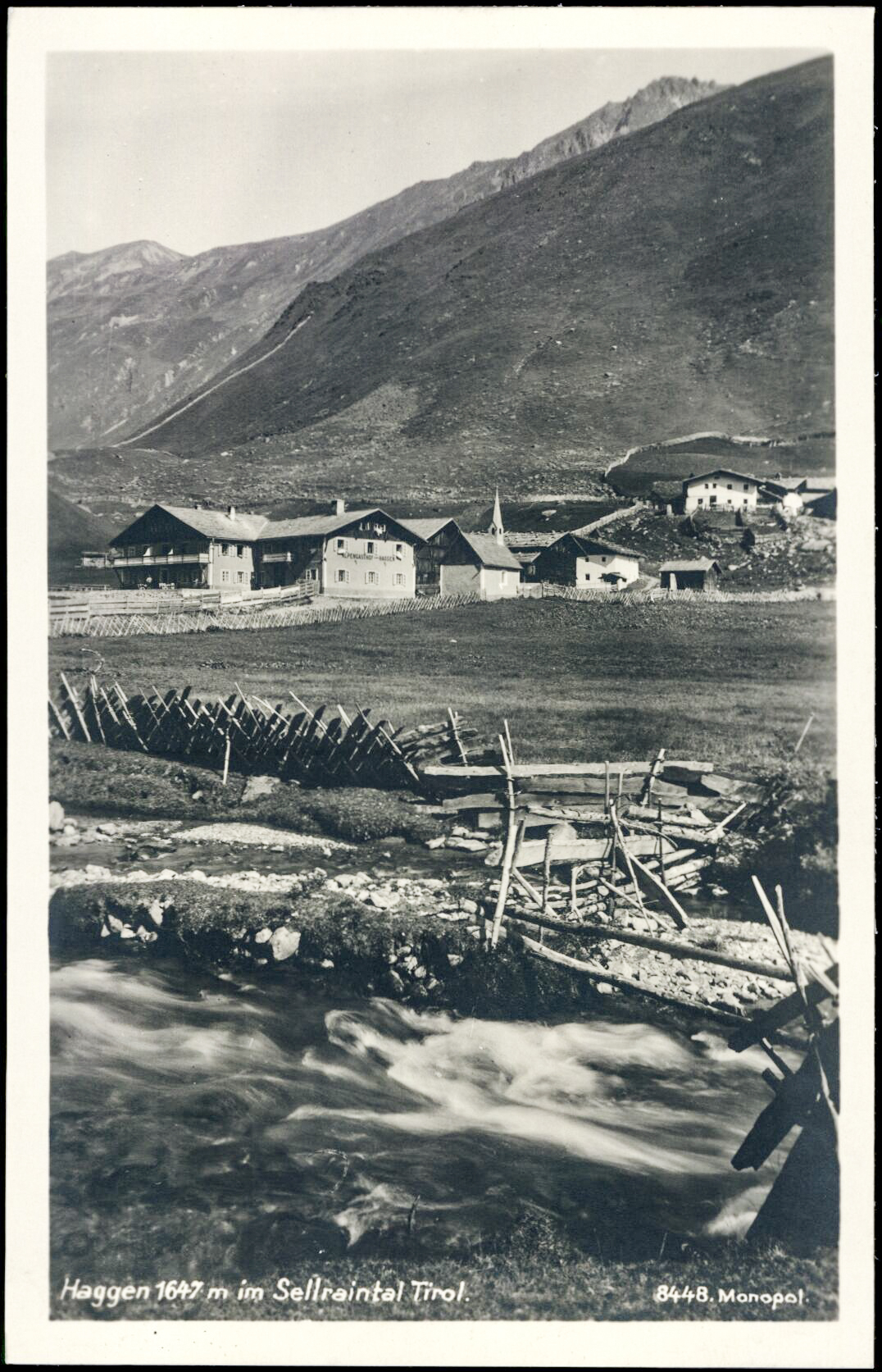

- Haggen im Sellraintal, 1650 m

- Kalkstein im Villgratental, 1640 m

- Kasern-Madern-Obern im Schmirntal, 1610 m

- Niederthai im Ötztal, 1540 m

- Galtür im Paznauntal, 1585 m

- Gries im Ötztal, 1570 m

- Ochsengarten im Ötztal, 1540 m

- Lechleiten im Lechtal, 1530 m

- Peida (St. Sigmund) im Sellrain, 1530 m

- Kaisers im Lechtal, 1520 m

Beispielhafte Liste einzelner Höfe nach Höhenlage in Tirol

- Rofenhöfe bei Vent, 2010 m (höchstgelegene, ursprüngliche Bauernhöfe Österreichs und eine der höchsten der Ostalpen)

- Kühtai, 1970 m (der ganzjährig bewirtschaftete Schwaighof bestand vom Mittelalter bis ca. 1850, heute Jagdschloss Kühtai)

- Larstighöfe bei Niederthai, 1780 m

- Marlstein bei Ochsengarten, 1760 m

- Heiligkreuz im Ventertal, 1710 m

- Winnebach im Ötztal, 1690 m

- Gleirsch im Sellraintal, 1670 m

Exkurs: Höchstgelegene Siedlungen Südtirols

In Südtirol gibt es nochmals eine Reihe von Ortschaften und Höfen, die an die 2000 m reichen. Vor allem der Vinschgau mit seinen Seitentälern ist klimatisch nochmals deutlich günstiger als die inneralpinen Täler Nordtirols. Die klimatischen Rahmenbedingungen und dadurch bedingte Obergrenze für Landwirtschaft ist unter anderem auch an der Waldgrenze erkennbar.

Die klimatisch bedingte Waldgrenze

So reicht die Waldgrenze im Schnalstal bis knapp 2300 m (Wieshof, 2040 m und Finailhof, 1970 m), in Sulden ebenfalls bis knapp 2300 m (Höfe bis 1910 m), in Langtaufers bis etwa 2250 m (Höfe bis 1920 m), Rojen bis etwa 2100 m (Rojenhöfe 1970 m).

Im Sellraintal und Kühtai befindet sich die natürliche (!) Waldgrenze bei 2100 m, im hintersten Ötztal bei 2250 m.

Die „Lawinendörfer“ Tirols

Nur weil eine Gemeinde oder Ortschaft hoch oben liegt, sind nicht zwingend Lawinen im Siedlungsbereich zu erwarten. Natürlich spielt auch das Gelände und die Exponiertheit eine große Rolle. Die Dörfer, die aus der Kombination dieser Faktoren immer wieder von Lawinen heimgesucht wurden, sind hinlänglich bekannt…

Unumstrittener Platz 1: Galtür – 97 Todesopfer

An vorderster Front ist hier Galtür und das Paznauntal zu erwähnen. Dort passen alle Faktoren perfekt für Lawinenabgänge: Weit oben gelegen, unglaublich wenig Wald und im Übergangsbereich von den niederschlagsreichen Staulagen zu den inneralpinen Trockentälern. Damit sind die Neuschneemengen und Niederschlagsintensitäten deutlich höher als in einem tief-inneralpinen Tal wie dem Ötztal oder dem Sellraintal. Zwar ist der Schneedeckenaufbau bei mehr Schnee tendenziell besser, aber große Lawinen werden primär durch große Neuschneemengen verursacht – weniger durch einen schwachen Schneedeckenaufbau.

Die Gemeindechronik von Galtür berichtet über Jahrhunderte von unzähligen Lawinen auf verschiedene Ortsteile. Immer wieder mit Todesopfern. Zusammen mit den beiden Lawinen des Jahres 1999 sind in Galtür mindestens 97 Todesopfer im Siedlungsbereich bekannt.

Platz 2: Bichlbach/Lähn im Außerfern – 48 Todesopfer

Der Ortsteil Mittewald wurde 1456 von einer Lawine zerstört und danach als „Lähn“ wieder aufgebaut. 1689 wird Lähn abermals von einer Lawine zerstört wobei zahlreiche Menschen den Tod finden. Insgesamt

Platz 3: St. Sigmund im Sellrain – 28 Todesopfer

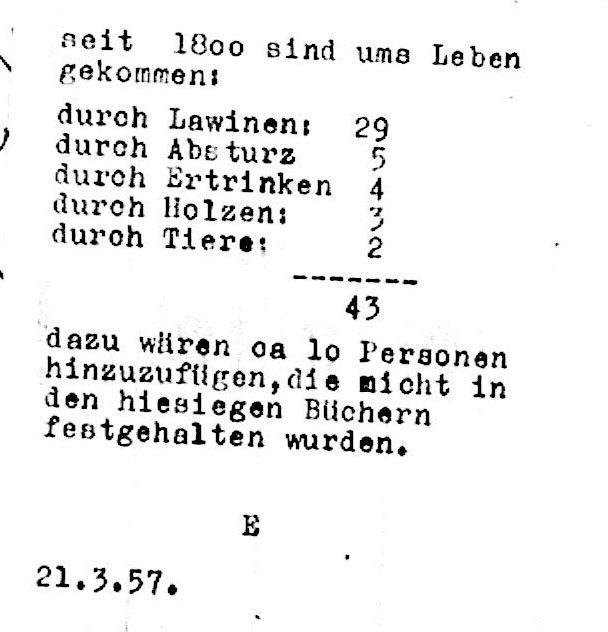

Im März 1957 wertet der damalige Pfarrer das Sterbebuch von St. Sigmund mit Beginn des Jahres 1800 aus und zählte in diesem Zeitraum 29 Todesopfer durch Lawinen – inklusive der „touristischen“ Opfer, also den Wintersportlern. Ab den 1920er-Jahren gab es – vor allem im Gleirschtal durch die Eröffnung der Pforzheimer Hütte – bereits einige Lawinenopfer beim Skitourengehen.

Zieht man die skitouristischen Opfer ab und addiert die Todesfälle vom Feber 1970 (Bericht dazu weiter unten) kommt St. Sigmund auf 28 Personen die seit dem Jahr 1800 in Lawinen im Siedlungsbereich bzw. auf Straßen ums Leben gekommen sind.

Bemerkenswert – bei einer Einwohnerzahl die seit Jahrhunderten zwischen 150 und 180 Personen schwankt.

So berichtet beispielsweise die Tiroler Bauernzeitung vom 10.12.1936 folgendes:

„Am 2. Dezember vormittags wurde unter Schneetreiben die Leiche des als „Lawinenpfarrer“ bekannten, hochwürdigen Stiftschorherren von Wilten, Ewald Keßler, vom über 1500 Meter hochgelegenen St. Sigmund durch das schon öfter durch Lawinen heimgesuchte Obertal herausgeführt.“

Menschlich verursachte Begünstigung von Lawinenabgängen am Beispiel des Sellraintales

1. Zurückdrängen des schützenden Waldes durch die Besiedelung

Die hinteren Seitentäler Tirols wurden im Zuge des mittelalterlichen Landesausbaus von saisonal genutzten Almen zu Ganzjahressiedlungen weiterentwickelt. Auch im Sellraintal entstanden die hintersten Siedlungsplätze bereits im 12. Jahrhundert als Schwaighöfe, die fortan von Bauernfamilien ganzjährig bewohnt wurden.

Schwaighöfe sind landwirtschaftliche Betriebe, die oberhalb der Ackerbaugrenze (ca. 1200 m) nur mehr Milch- und Weidewirtschafts betreiben können. So kam in St. Sigmund Gerste und Flachs gerade noch zur Reife, in Gleirsch dann nicht mehr. Die Menschen waren Leibeigene der Grundherrschaft. Die Gebäude wurden von der geistlichen oder weltlichen Herrschaft per Erbleihe verliehen. Dafür war jährlich Naturalzins, später Geldzins abzuliefern. In St. Sigmund waren pro Schwaige um die 300 Laib Käse, gesottenes Schmalz, ein Kitz und 1/8 Castraun = kastrierter Widder abzuliefern. Im Gegenzug stand das Stift Wilten beim Hausbau mit Material und Arbeitskräften zur Seite und versorgte die Schwaighöfe mit Getreide aus den tieferen Lagen.

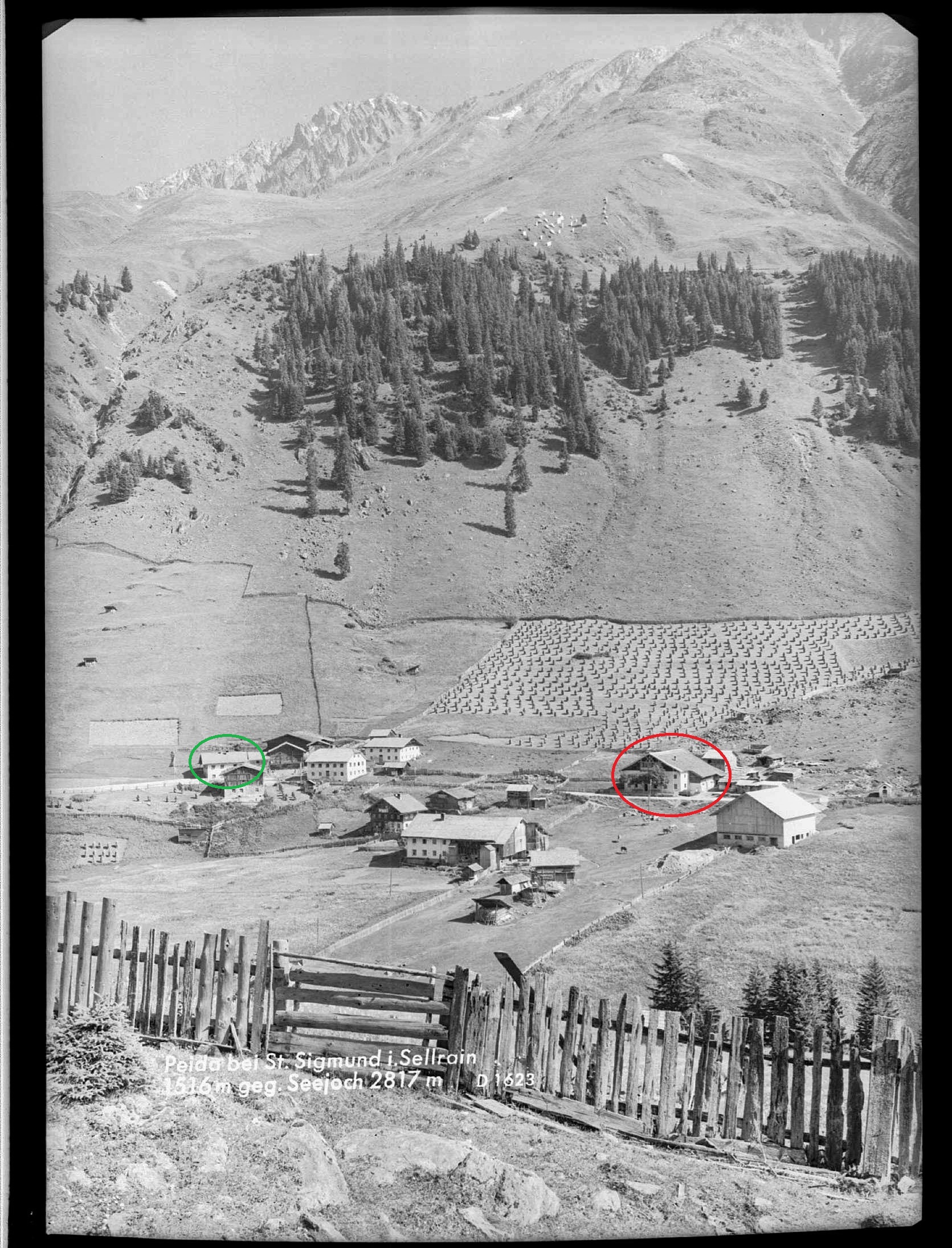

Erstmals urkundlich belegt sind Haggen (1153) sowie Peida, Brand, Gleirsch und Praxmar (1305). Für Praxmar gibt es aus dem 15. Jahrhundert übrigens Belege, dass sich dort Walser niedergelassen haben. Es handelt sich um dabei um eines der östlichsten Auswanderungsgebiete der Menschen aus dem Wallis.

Damit stieg der Holzbedarf für Heizung und Neubauten deutlich an; zugleich nahm der Viehbestand nach und nach zu.

Das günstige Klima des Mittelalters lockte den Menschen in solche Höhen. Wobei die Schwaighöfe im Zirmbach und Lüsens bereits im 14. Jahrhundert wieder aufgegeben und zurück zu Almen gewidmet wurden.

Der Schwaighof in Kühtai wurde erst um 1850 – zum Höhepunkt der Klimaverschlechterung in der Kleinen Eiszeit – wieder zu einer Alm. Die beiden Gleirschhöfe wurden 1927 nach mindestens 600 Jahren als Dauerbesiedelung aufgegeben. Aber nicht nur wegen dem geringen Ertrag an der Grenze des Überlebens… mehr dazu später.

Bis heute erinnern die beiden „Brandhöfe“ und der Familienname „Prantner“ in St. Sigmund daran, wie das Urbarmachen von Flächen erfolgt sein dürfte: Brandrodung. Die andere Möglichkeit ist das Räumen und Reuten. Darunter versteht man das Abholzen des Waldes einschließlich des Entfernens der Wurzelstöcke. Auf diese Weise gewonnene Felder heißen im Dialekt „Rauth“.

2. Niedergang des Waldes durch Übernutzung & die Kleine Eiszeit

Holz war über Jahrhunderte das wichtigste Bau- und Heizmaterial. Der Wald wurde dadurch bereits stark beansprucht. Hinzu kamen weitere Nutzungsformen: Schneiteln (Abschneiden von Ästen) für Streu im Stall, Schwenden zur Freihaltung von Flächen sowie die Beweidung des Waldes, da Rinder im Sommer im Tal blieben und nicht – wie heute – auf Almen getrieben wurden. Durch Verbiss und Trittschäden litten junge Bäume massiv. Zusammen mit Rodungen zur Gewinnung von Weide- und Mähflächen, Streuholen und der Ziegenbeweidung führte dies zu einem anhaltenden Niedergang des Waldes.

Über mehrere Jahrhunderte kam es kaum zur Verjüngung: Alte Bestände wurden gefällt, Jungwuchs kam kaum nach oder wurde früh für Stangger (Heumandln) bzw. für andere Zwecke entnommen.

Die heutigen Almflächen wurden damals großteils als Bergmähder genutzt. Nach dem ersten Schnitt im Juli (Heu) im Tal folgte das Bergheumähen im August oberhalb der Waldgrenze. Anschließend kehrte man ins Tal zurück, um den zweiten Schnitt im September (Groamet) einzubringen. Das Bergheu lagerte man in Stadeln oder früher auf Tristen und zog es im Winter ins Tal.

Diese Nutzung drückte die Waldgrenze über lange Zeit deutlich nach unten. An den Südhängen oberhalb von St. Sigmund liegt sie heute bei 1900 m, natürlicherweise würde sie dort um 2100 m verlaufen.

Das größte Problem war aber die Ziegenhaltung. Es gibt kein Nutztier, das Bäume derart stark schädigt als eine Herde Ziegen.

Die forstliche Bundesversuchsanstalt fasst die Nutzung des Waldes zusammen:

1. Rodungen zum Zwecke der Weidelandgewinnung, oft durch Brandlegung und meist im Kampfgürtel des bestandesmäßigen Vorkommens, in der Waldkrone.

2. Bau, Brenn-, Zaun- und Schindelholzbedarf der Almen und Dauersiedlungen im Tal, welcher für die Almen durchwegs durch Schlägerungen in der nahen Waldkrone gedeckt wurde.

3. Unbedachte Schlägerung der besten und stärksten Bäume, oft sogar von Samenbäumen, an der Waldkrone oder in lawinen- und murengefährdeten Steilhängen; dadurch dauernde negative Auswahl der stehengelassenen Bäume. Vor kurzem noch tvar man nicht einmal für Brennholzzwecke mit dem verkümmerten Durchforstungsholz zufrieden, sondern suchte ebenfalls immer die besten und stärksten Bäume aus.

4. Waldweide als besonders schädlicher Einfluß und Schneefluchtrechte im Wald. Sie schädigen durch Viehverbiss und Viehtritt den Holzjungwuchs sowie die Wurzeln und Rinden älterer Bäume und verdichten den Waldboden durch Viehtritt.

5. Bergmahd, welche regelmäßig den Jungwuchs an der Waldkrone durch Abmähen vernichtet.

6. Systematisches Ausreißen junger Forstpflanzen an der Waldkrone, wozu in vergangenen Jahrzehnten im Pitztal die Schuljugend aufgeboten wurde (!).

7. Waldstreugewinnung, welche dem Waldboden den natürlichen Dünger entzieht und Wurzeln und Jungwuchs durch Rechen verletzt.

8. Das besonders im Sellraintal betriebene Schnaiteln der Bäume, d. h. Abhacken der Äste fast bis zur Krone, wodurch die Bäume an Lebenskraft verlieren.

9. Holzziehen und -treiben durch Vertikalschneisen, wodurch der Waldboden zerrissen wird und die Gefahr der Murbildung entsteht.

10. Heuziehen im Winter, wozu bei eisigen Wegverhältnissen jährlich in manchen Talgegenden (Sellrain) hunderte Fichtenwipfel abgehackt und als Bremsen (,,Rösl“) verwendet werden.

11. Strauchbrennen oder -hacken über der heutigen Waldgrenze, wodurch die Ausbreitung von Gehölzen über die Waldgrenze hinaus verhindert wird und außerdem Hangbrüche ausgelöst werden.

12. Huftritt über der Waldgrenze, besonders durch Schafe, welcher bei Überbestoßung der Almen zur Murbildung und zu Murbrüchen gegen den tiefer liegenden Wald führen kann.

Erschwerend kommt hinzu, dass das Sellraintaler Holz bis zur Saline nach Hall getriftet wurde. In den Mitteilungen der forstlichen Bundesversuchsanstalt von 1957 wird berichtet: „Hinzuzufügen wäre hier noch, daß der Landesfürst bei der Vergebung von Lehen sich das Forsteigentum Vorbehalten hatte, den Bauern und Klöstern wurden nur Mitbenützungsrechte im Wald (Servitute) eingeräumt. So wurde der Sellrainer Wald auch zur Deckung des Holzbedarfes der Saline Hall herangezogen, wie Rechnungen der Saline von 1300 beweisen, aus welchen zu entnehmen ist, daß für sie in den Wäldern an der Melach Holz geschlagen und getriftet wurde.“

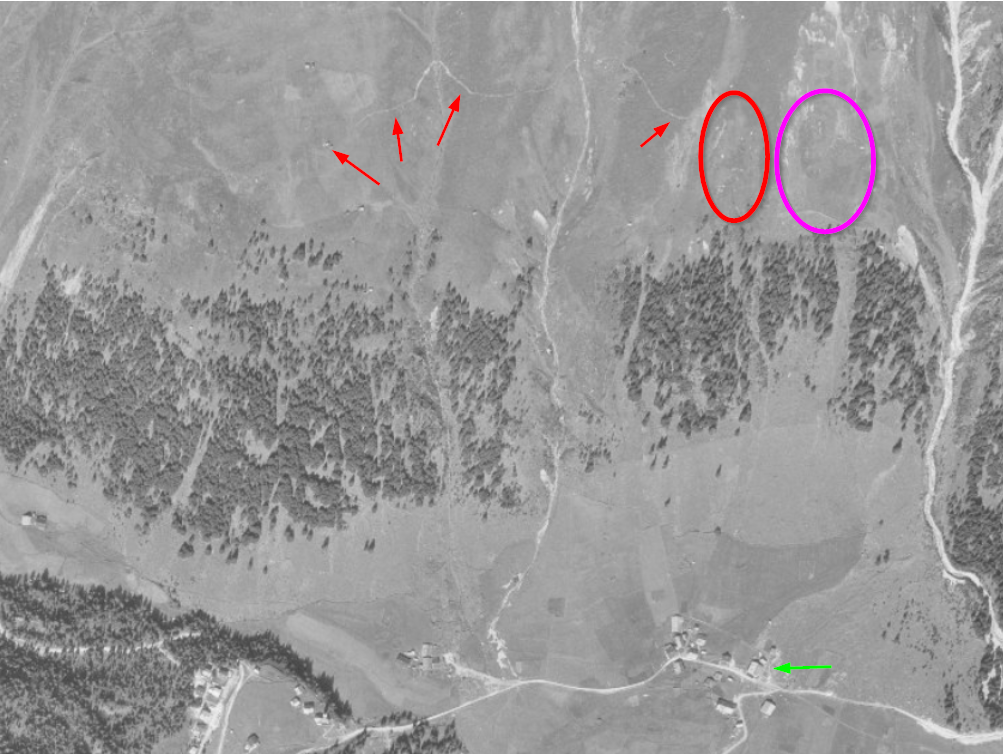

Die bis in die 1960er-Jahre noch völlig waldfreien Südhänge von St. Sigmund bis nach Kühtai waren besonders außergewöhnlich. Ein stark zurückgedrängter Wald wäre dort zwar zu erwarten – aber gar kein Wald auf einer Länge von vier Kilometern in einer Höhenlage von 1600 bis 2000 m ist doch ungewöhnlich.

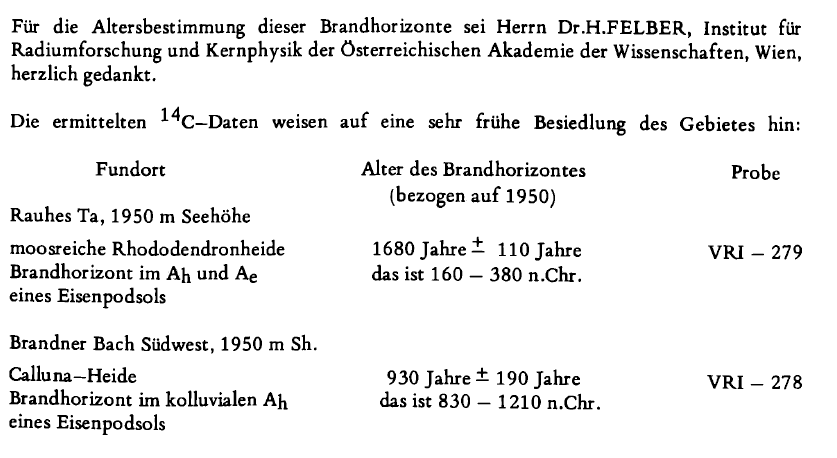

Wissenschaftler der Uni Innsbruck konnten das Rätsel vor vielen Jahren lösen. In mehreren Bodenprofile zeigte sich von der Zirmbachalm bis nach Haggen durchwegs ein Brandhorizont. Eine Brandrodung – vielleicht sogar die oben beschriebene kurz nach Christi Geburt – dürfte dabei in einem trockenen Frühjahr oder Herbst außer Kontrolle geraten sein und zerstörte den gesamten Wald auf der Sellraintaler Südseite auf einer Länge von etwa vier Kilometern!

3. Erste Schritte zu einer lokalen Verbesserung durch Regulierung und Bannwälder

Die Brandrodung schien derartige Ausmaße anzunehmen, dass man sie mit der Zeit untersagen musste. Vielleicht hat man die daraus entstehenden Gefahren zum Teil schon damals erkannt. Aus der Mitte des 15. Jahrhunderts stammen jedenfalls die ersten Brandrodungsverbote durch Herzog Sigmund, dem übrigens auch der Bau der Kirche in St. Sigmund im Jahr 1490 zugeschrieben wird.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts hatten die Haggener „mit Holz so abgehaust”, dass der Wald nur mehr aus jungen Bäumen bestand und in Bann gelegt werden musste; inzwischen wurde ihnen Holz anderweitig zur Nutzung angewiesen.

Die im Jahr 1733 erlassene Obertaler Waldordnung (Obertal war und ist die unter Einheimischen gängige Bezeichnung für die St. Sigmunder Ortsteile zwischen Kreuzlehn und Kühtai) untersagte das Schwenden, kontrollierte das Schneiteln und schränkte den Holzbezug ein.

Die Bannwälder, in denen eine Holznutzung meist gänzlich untersagt war, zeugen noch heute in Form vieler Flurnamen davon. So gibt es beispielsweise in der Haggener Schattseite oder in Untermarendebach bei Gries einen „Buwald“ – das ehemalige Dialektwort für einen Bannwald. In heutigen Worten wäre dies ein „Schutzwald außer Ertrag“.

4. Der Wald erholt sich endgültig: Abtretung der Weiderechte für Ziegen, allgemeiner Rückgang der Landwirtschaft & gezielte Aufforstungsmaßnahmen

Spätestens mit einer Professionalisierung der Holzwirtschaft mit einem Hiebsatz (Gesamtmenge die jährlich nachhaltig entnommen werden kann, also maximal so viel wie rechnerisch jährlich nachwächst), dem allgemeinen Rückgang der Landwirtschaft samt Verringerung des Viehbestandes, unzähliger gezielter Aufforstungsmaßnahmen und der letztmaligen Nutzung von Bergmähdern Ende der 1960er-Jahre konnte sich der Wald im Sellraintal in den letzten fünfzig Jahren wieder deutlich erholen.

In einer „Krisensitzung“ zum Waldzustand haben die St. Sigmunder Bauern beispielsweise in den frühen 1960er Jahren ihre Weiderechte für Ziegen abgetreten und sind vollständig auf die Haltung von Schafen umgestiegen.

Ab 1957 wurde der Bannwald oberhalb Paida zur Gänze aufgeforstet und eine Aufforstungs-Versuchsfläche angelegt. Bei Haggen wurde eine Versuchsfläche zwischen 1700 und 1900 m Seehöhe aufgeforstet, die seit 1963 ständig vergrößert wird.

Weniger Wald = geringer Schutz vor Lawinen

Durch Zerstörung der Waldkrone und Herabsetzung der Waldgrenze bekamen die meisten der heute für Siedlung und Kultur gefahrbringenden Lawinen und Muren freie Bahn.

Die verhältnismäßig harten, schneereichen Winter in der Kleinen Eiszeit waren also nicht allein für die großen Lawinen bis in den Siedlungsbereich verantwortlich. Die Kombination mit dem über Jahrhunderte massiv zurückgedrängten Wald ermöglichte teilweise erst ein gewaltiges Ausmaß von Lawinen – die sonst vielleicht nicht in dieser Ausprägung passiert wären.

Die bekannten Lawinenunglücke im Sellraintal

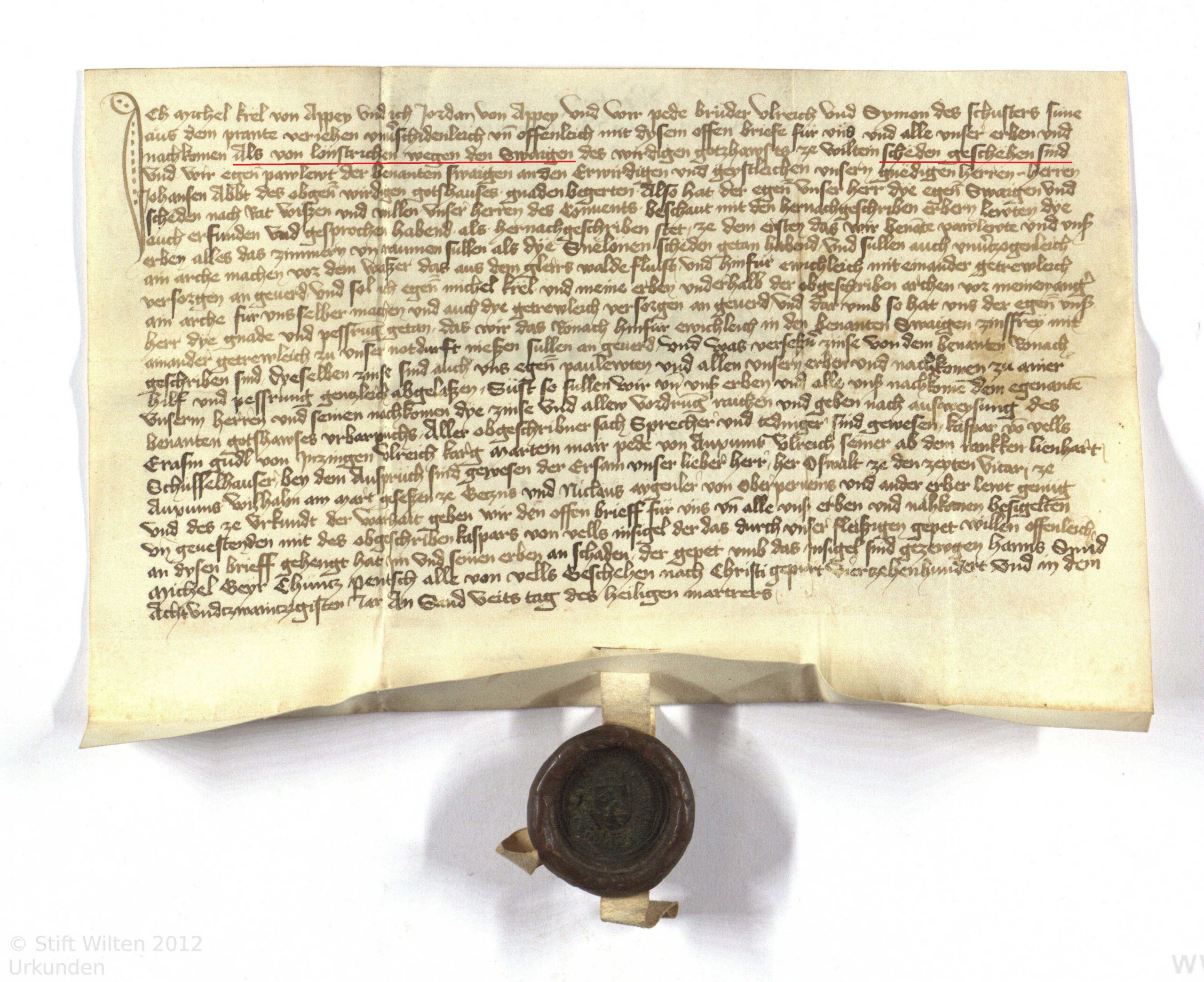

1428: Erste, urkundlich belegte Lawinenschäden des Sellraintales

Bereits 1428 begaben sich die Bewirtschafter der Schwaighöfe von Peida zum Abt des Stiftes Wilten um die Schäden der Lawinen an den Schwaigen kundzutun. Es handelt sich hierbei um einen der frühesten Berichte zu Lawinenschäden in Tirol.

Eine Übersetzung der ersten Zeilen in modernes Deutsch:

Ich Michel Krel (Kröll) von Peida und ich Jordan von Peida und beide Brüder Ulrich und Symon des Schusters Söhne aus dem Brand verlautbaren öffentlich mit diesem offenen Brief für uns und alle unsere Erben und Nachkommen, dass von Lawinenstrichen an den Schwaigen des ehrwürdigen Gottshauses zu Wilten Schäden geschehen sind.

Wir ehrsamen Bau(ern)leut der genannten Schwaigen setzen den ehrwürdigen und geistlichen gnädigen Herren Abt Johannes des würdigen Gotteshauses in Kenntnis. Also hat der genannte unser Herr die Schäden an den genannten Schwaigen mit Herren des Convents beschaut.

Mit den betroffenen Leuten die vorgesprochen haben, wurde niedergeschrieben:

Wir genannte Bauleute und unsere Erben sollen alles räumen und neu zimmern, was die Schneelähnen an Schäden getan haben und sollen auch zugleich eine Arche machen vor dem Wasser das aus dem Gleirschwalde fließt und diese ewiglich miteinander getreu versorgen.

1817: Gleirsch

Um das Jahr 1710 wurde ein Gleirschhof bereits von einer Lawine zerstört, zu dessen Wiederaufbau man das Holz des Kreuzlehner-Waldes entnahm. Mehr ist dazu aber leider nicht überliefert. Womöglich war es im Jahr 1720 – einem der großen Lawinenwinter in Tirol.

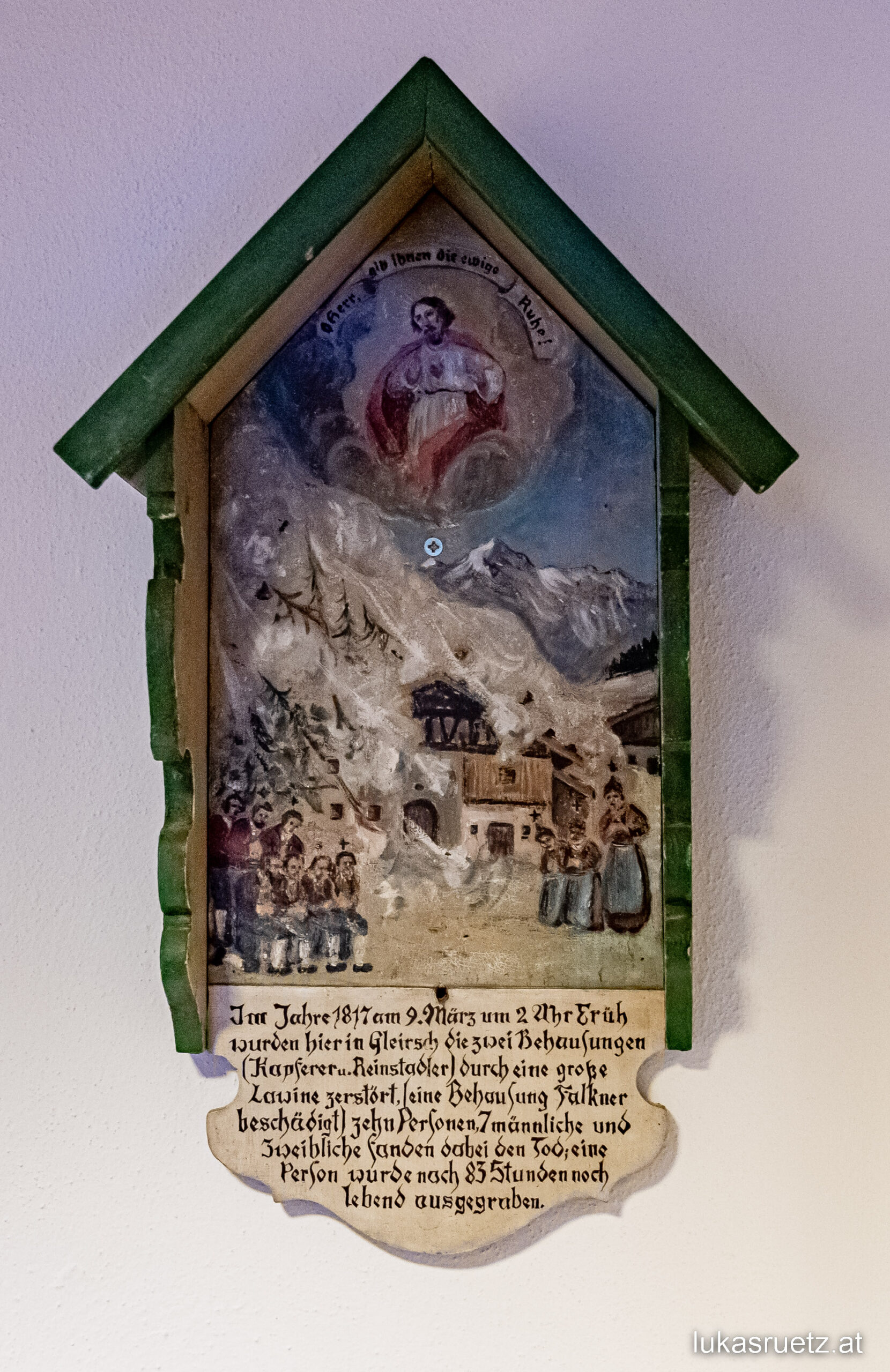

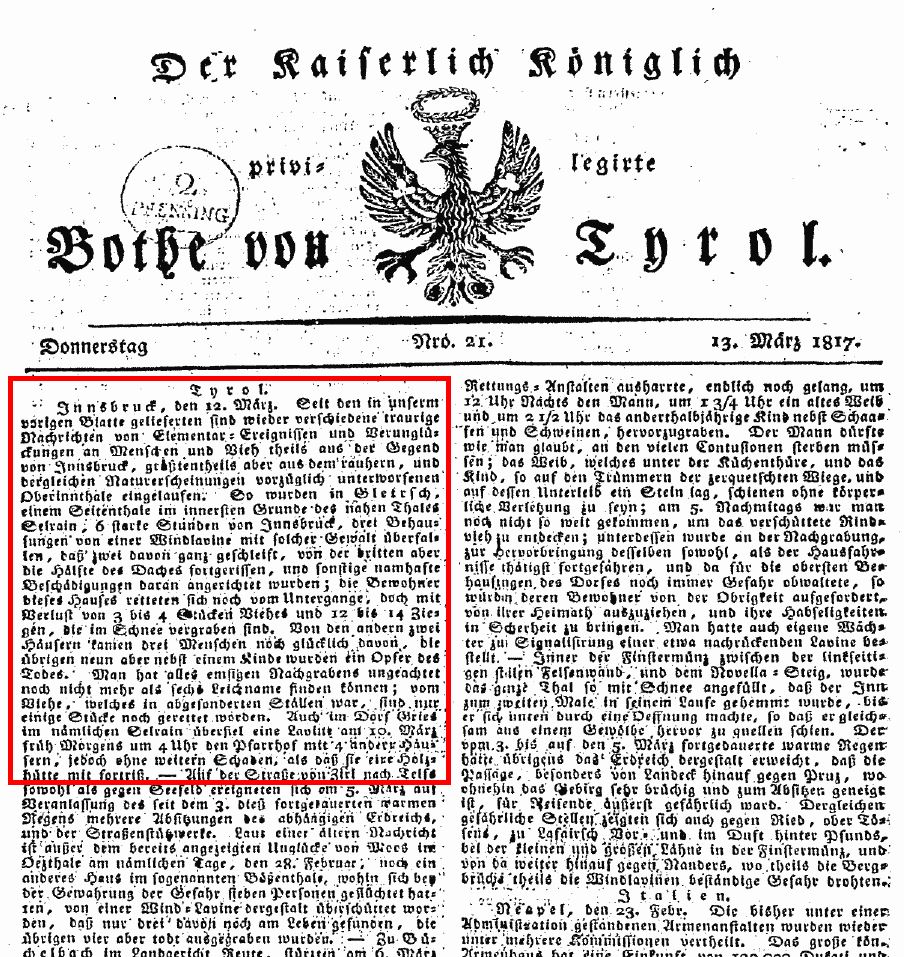

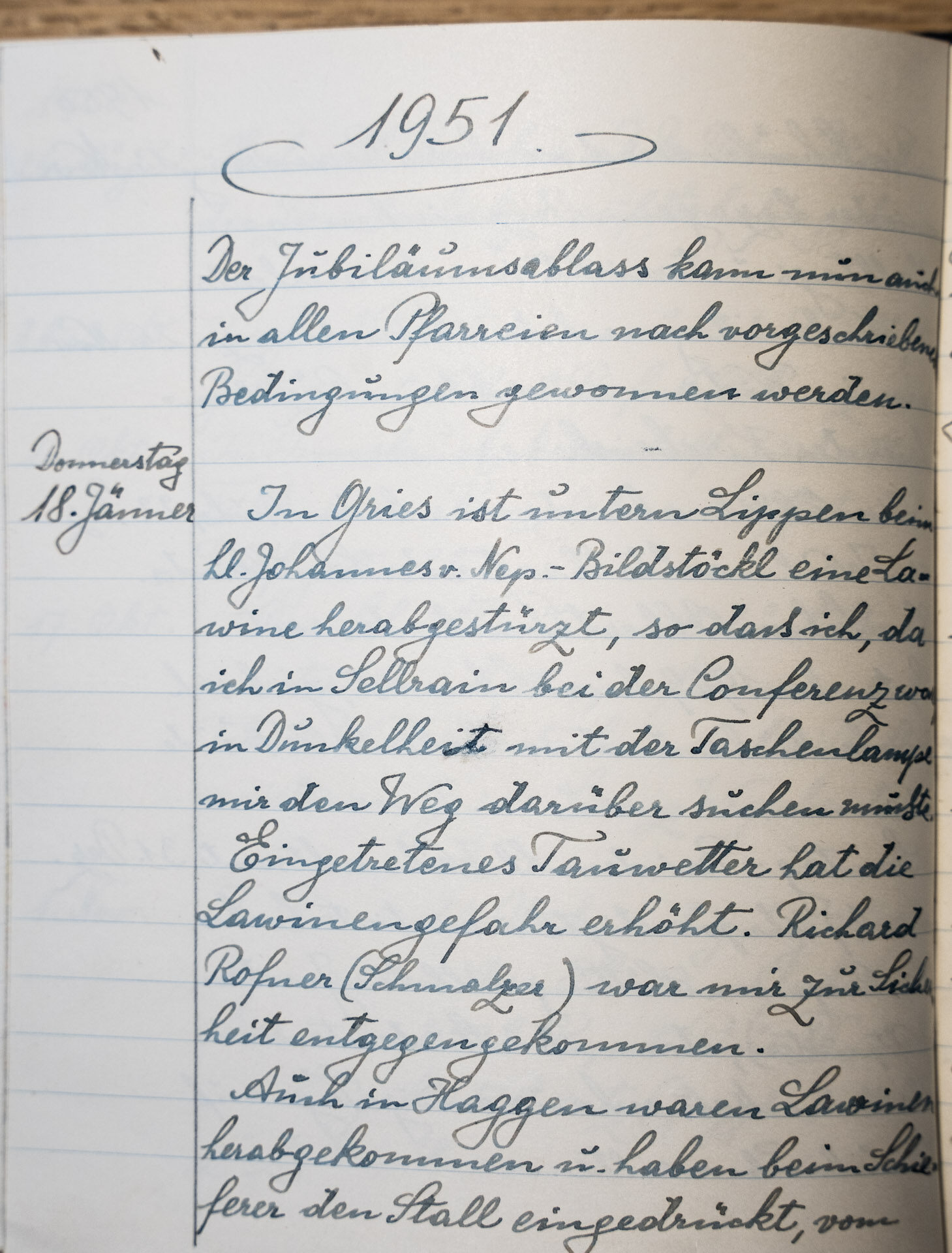

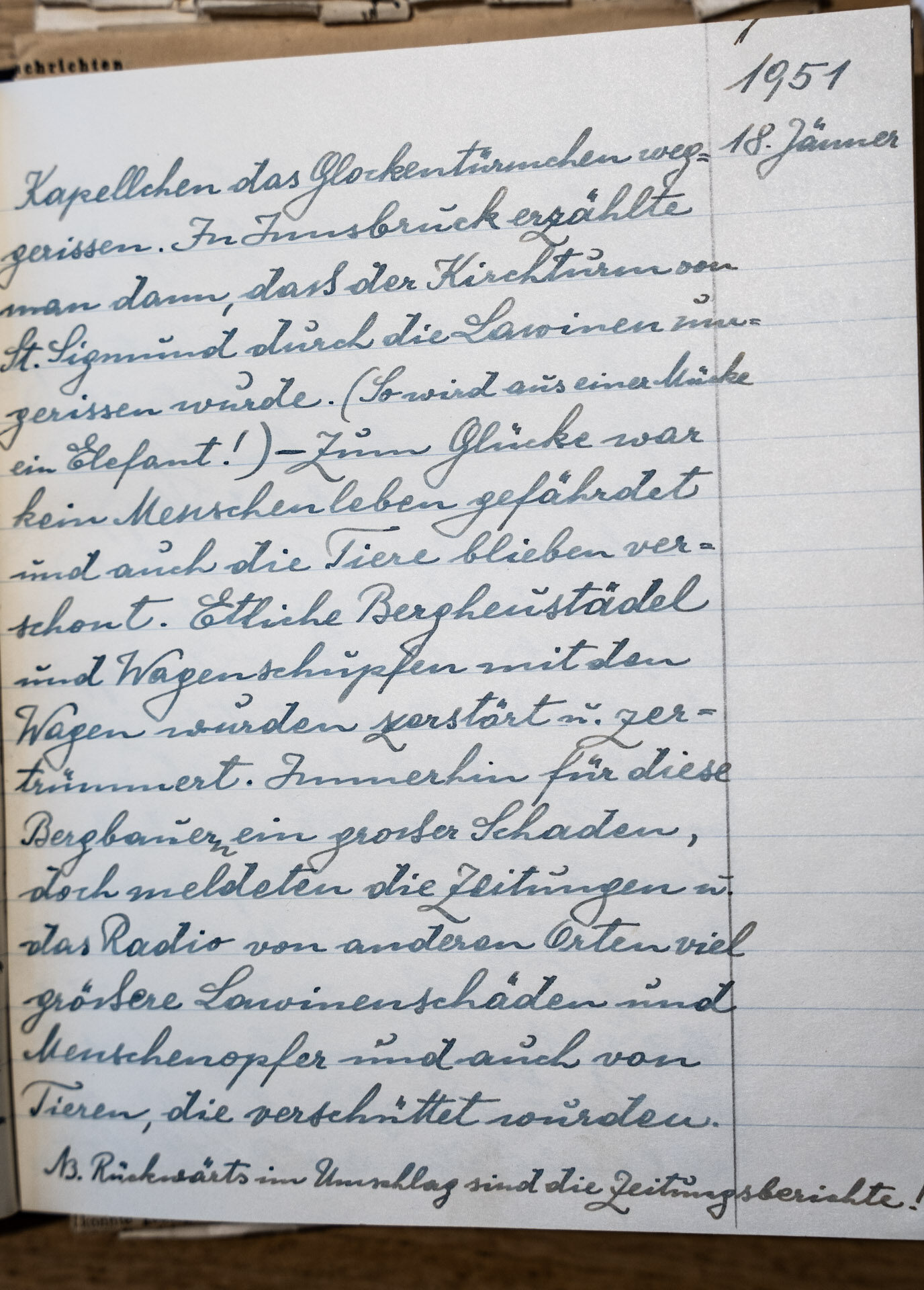

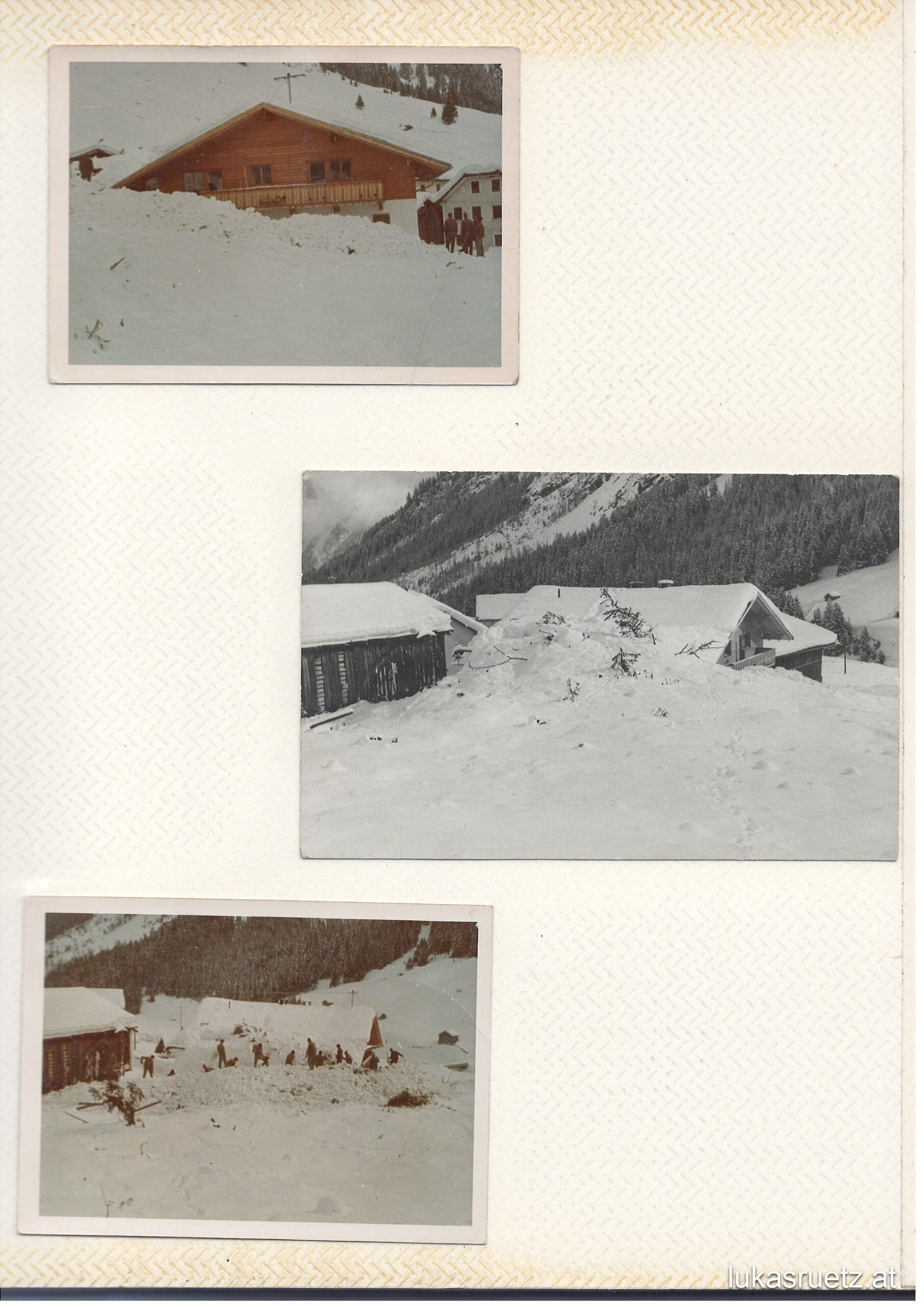

Am 09. März 1817 kam es zum größten, bekannten Lawinenunglück im Sellraintal. Die Gleirschhöfe bei St. Sigmund werden von einer Lawine erfasst, zwei Höfe weggerrissen, der dritte stark beschädigt. Zehn Menschen sterben. 83 Stunden nach dem Lawinenabgang konnte eine Frau noch lebend geborgen werden. Ein restauriertes Marterl – das einst im „Kirchroan“ bei St. Sigmund stand und sich mittlerweile im Gemeindeamt von St. Sigmund befindet – erzählt noch heute davon.

1817 dürfte in den gesamten Alpen eines der schlimmsten Lawinenjahre in der Menschheitsgeschichte gewesen sein. Man findet dazu unzählige Berichte von todbringenden Lawinen von Anfang März aus ganz Tirol, Vorarlberg, Salzburg und der Schweiz. In Tirol gab es mindestens 40 Todesopfer.

Dieser Lawinenwinter ist durch das vorangegangene „Jahr ohne Sommer 1816“ besonders grausam für die damalige Bevölkerung gewesen. Nach dem Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien im April 1815 kühlte sich das Klima durch Asche und Staub in der Atmosphäre – zusätzlich zur ohnehin gerade vorherrschenden „Kleinen Eiszeit“ – nochmals für einige Jahre deutlich ab. In den höheren Tälern Tirols sind die Felder im Sommer 1816 erst im Juni vollständig ausgeapert und es soll zwanzig Mal in diesem Sommer auf die grünen Wiesen geschneit haben. Oberhalb der Waldgrenze sei der Schnee im Sommer 1816 nicht abgeschmolzen.

Ganz Europa wurde im darauffolgenden Jahr 1817 von unglaublichen Hungersnöten getroffen – und dazu noch die Lawinensituation von Anfang März 1817…

1817: Die Lawine auf das Widum in Gries

Das Widum von Gries wurde einen Tag nach dem Ereignis im Gleirschtal ebenfalls von einer Lawine getroffen.

Steht man heute vor dem Pfarrhof (Widum), kann man kaum glauben, dass die Lawine vom Sonnberg/Rosskogel bis hierher vordringen kann.

1847: Erstes, dokumentiertes Lawinenopfer auf der Straße

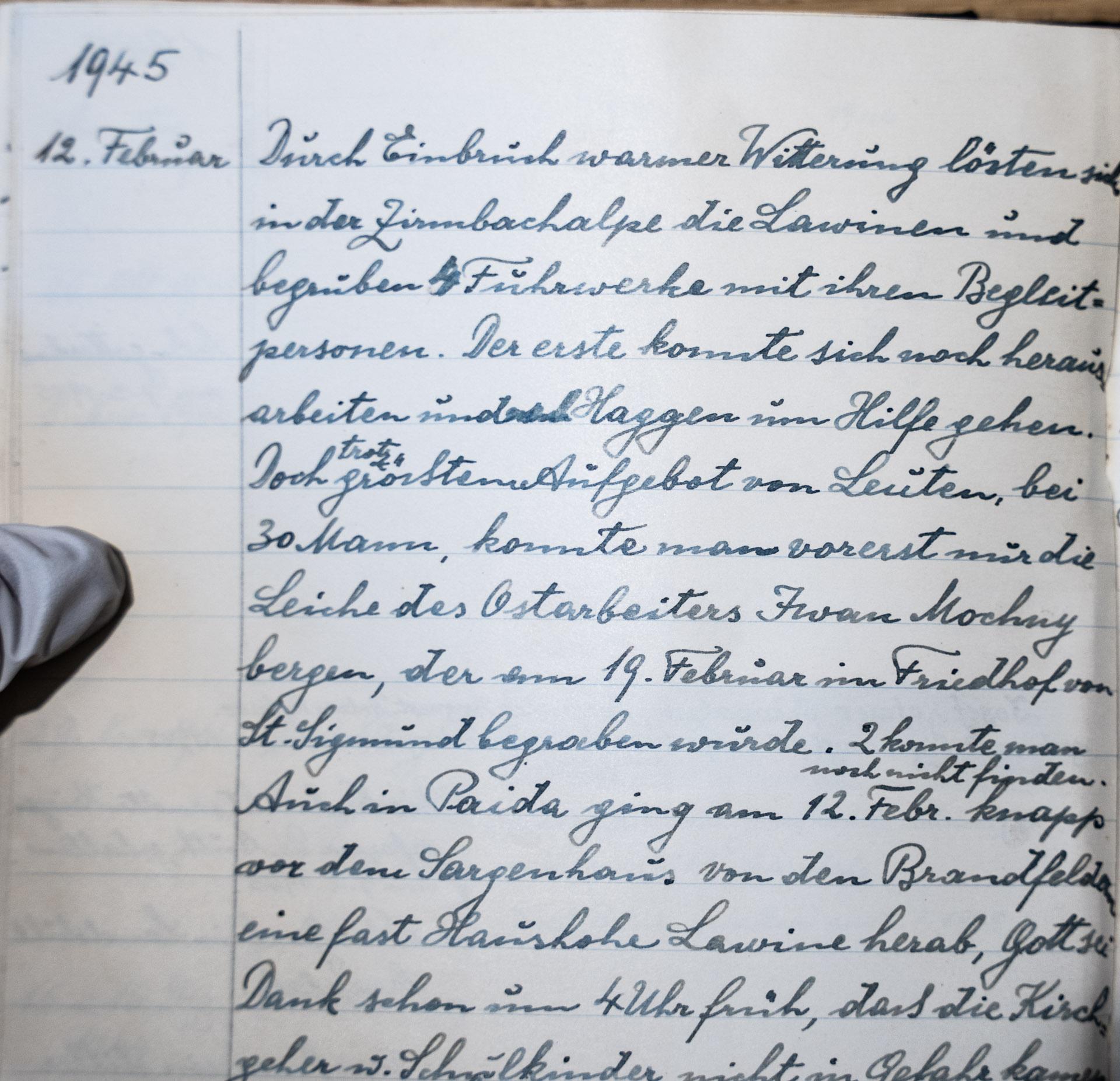

Im Bereich Zirmbach oberhalb von Haggen kommt es im Laufe der Jahre zu mehreren, schweren Lawinenunglücken auf der Straße bzw. dem früheren Zugangsweg. Das erste ereignete sich am 5. Feber 1847 mit einem toten Salzburger. Weitere folgen Anfang Feber 1924 mit 5 toten Berlinern und Mitte Feber 1945 mit vier Fuhrwerken von denen drei Personen den Tod fanden.

Diese Menschen sind hier aber nicht wintersportlich unterwegs gewesen, der Bereich ist der normale Verbindungsweg zwischen Haggen und Kühtai.

1850er: Bergbauernkinder im lawinensicheren Pfarrhaus von St. Sigmund

Um sich in den 1850er- und 1860er-Jahren vor den Lawinen im waldarmen Sellrainer Obertal zu schützen, gingen die stets gefährdeten St. Sigmunder Bergbauern mit Kind und Kegel zum Pfarrhaus am sicheren Kirchhügel. Der berühmte Adolf Pichler (1819–1900) schrieb dazu als Zeitzeuge in seinem 1906 postum erschienenen Werk folgende Zeilen:

„Ich stieg rasch vom Gleirschjöchl thalab, dem Bach entlang eilte ich nach St. Sigmund und kehrte dort bei Kasslee, dem ehrwürdigen Kuraten, ein. Der Mann war eigentlich aus dem Kloster Wiltau, hatte sich jedoch frühzeitig auf das Land versetzen lassen und war in die abürstigen [abgelegenen] Winkel des Tales, zur Erfüllung seiner Pflicht gern.

…

Die Zeit der Angst ist der Winter. Nur Widum und Kirche, zu deren Erbauung der listige Herzog Sigismund, der gern zu jagen pflegte, beitrug, sind vor Lawinen sicher; die übrigen Häuser der Gemeinde schützt selbst der Bannwald kaum, durch den der rollende Schnee oft tiefe Furchen frisst, Steine und Bäume im wilden Durcheinander ins Thal schleppt. Vor einigen Jahren schien sich der Himmel über Sellrain ausschütten zu wollen; bald lag der Schnee so hoch, daß man keinen Zaun mehr erkannte, und noch immer flogen die Flocken im sausenden Sturm daher. Die Tannen ächzten, schon hörte man es an den kahlen Stellen des Hochgebirges krachen, da packten die Bauern der am meisten bedrohten Höfe ihre Kinder zusammen und trugen sie in den Widum zum guten Kasslee. ‚Das wird man‘, erzählte er mir leicht erdichtend, ‚in einem katholischen Widum auch nicht oft sehen, eine Stube voll Wiegen mit schreienden Kindern darin!‘ Damit war freilich nicht allem Unheil vorgebeugt.“

Ebenso gibt es folgende Zeilen in den Mitteilungen der forstlichen Bundesversuchsanstalt: „Ein alter Bauer von den Brandhöfen in St. Sigmund-Paida erzählte die kuriose Begebenheit, daß sein Großvater seinen Vater, der damals noch ein Bub gewesen ist, im Rucksack hinüber zur Kirche getragen hätte, als um 1850 die Hofbewohner wegen der drohenden Lawinengefahr über einige Nächte abwandern mußten.“

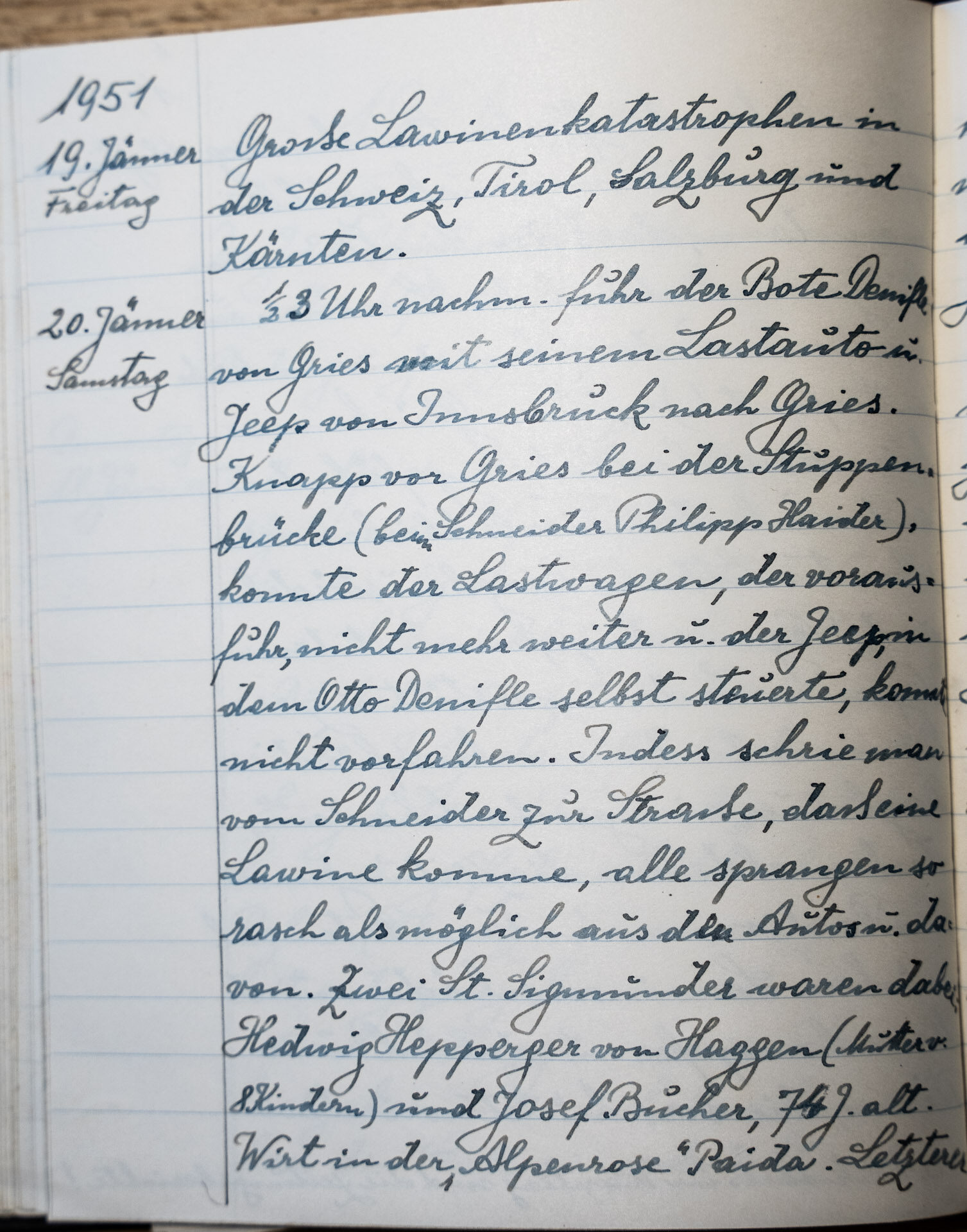

Der große Lawinenwinter 1951

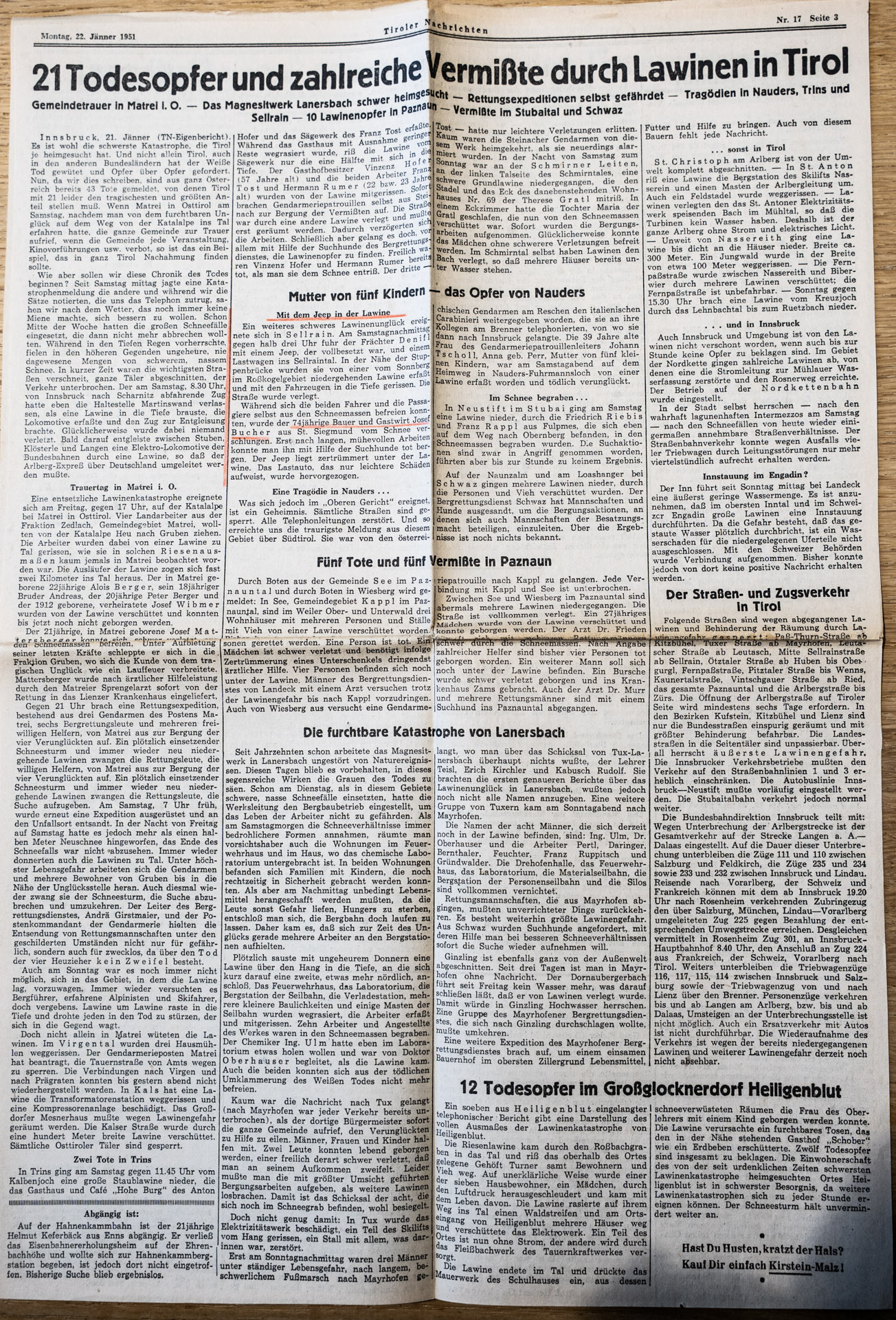

Die Lawinenwinter 1951 und 1954 sind Teil österreichischer Geschichte. 1954 war vor allem Vorarlberg betroffen, 1951 weite Teile der Ostalpen.

Mein Großvater erzählte, in seinem Leben habe er die größte Schneemenge im Sellraintal im Winter 1951 gesehen. Schon im November war kein Zaun mehr unter dem vielen Schnee sichtbar.

Wikipedia schreibt dazu: „In der Nacht vom 15. zum 16. Januar 1951 setzte eine aktive Nordwest-Strömung ein. Diese brachte der Alpennordseite fünf Tage lang fast ununterbrochene Schneefälle. Zeitweise fielen bis zu 15 Zentimeter Neuschnee pro Stunde. Insgesamt betrug die Neuschneemenge zwischen dem 16. und 22. Januar zwischen einem und mehr als zweieinhalb Meter Neuschnee.“

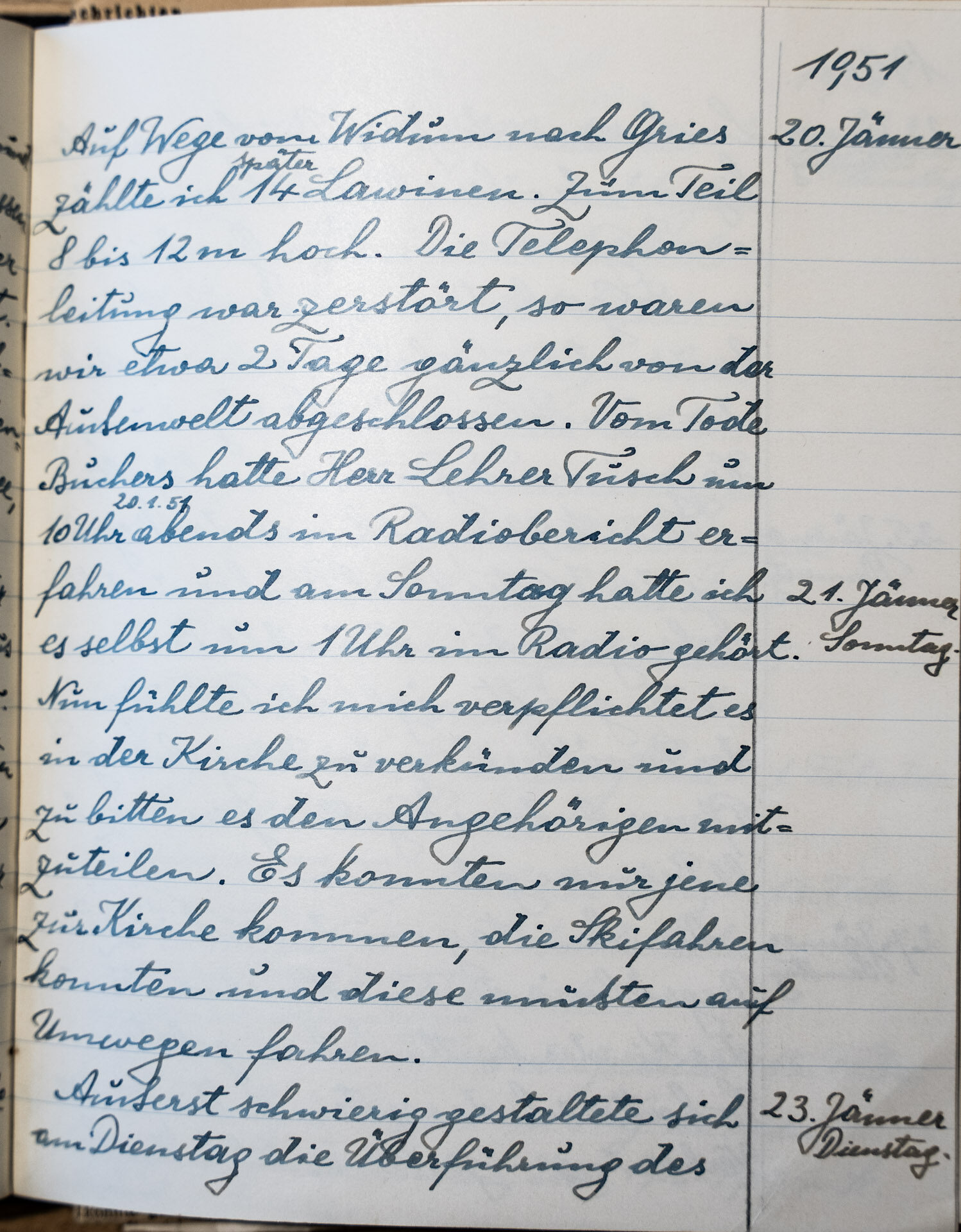

Laut seinen Erinnerungen glich das gesamte Sellraintal Ende Jänner einer einzigen Lawinenablagerung: Alle denkbaren Lawinenstriche – auch solche mit sehr geringen Wiederkehrperioden – sollen 1951 abgegangen sein.

Viele der Waldschneisen wurden in diesem Jänner im Jahr 1951 letztmalig von großen Lawinen leergeräumt. So zum Beispiel die Hasental/Aherbach-Lawine oberhalb des Weilers Bichl in Gries. Erkennbar ist dies noch heute an den dem Alter entsprechenden Jungwäldern in diesen Schneisen.

Auch die Auslauflängen erreichten Ausmaße, wie sie einmal in hundert Jahren oder noch deutlich seltener vorkommen. Über den „Agnesfall“ kurz vor Praxmar sprang die Lawine beispielsweise auf die andere Talseite bis zur heutigen Landesstraße hinauf.

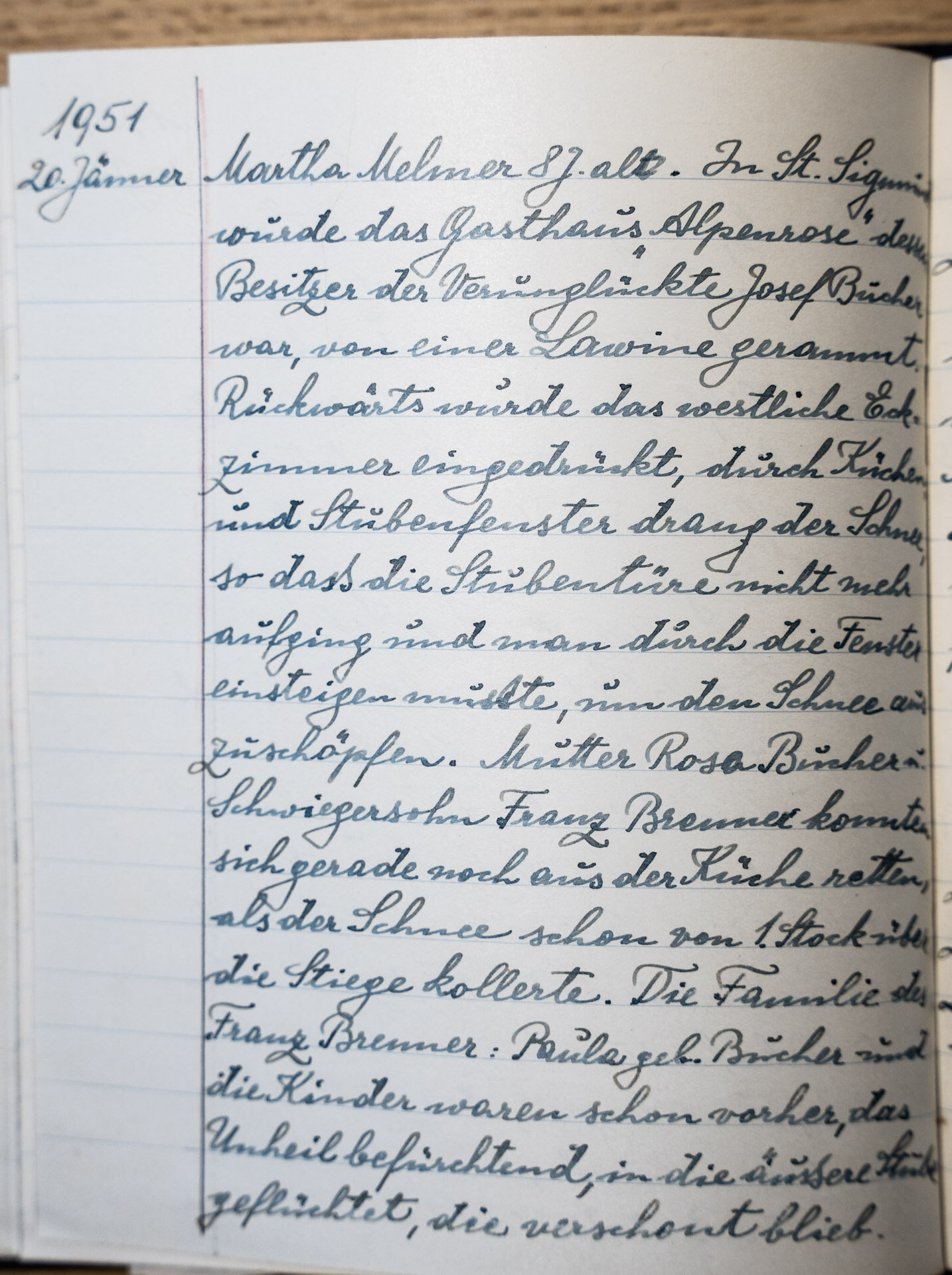

Zahlreiche Bergheustadel und Almhütten wurden 1951 beschädigt oder zerstört. Im Talboden wurde der Gasthof Alpenrose in Mitleidenschaft gezogen und von der selben Lawine das Tennentor am Hof meiner Familie eingedrückt. In Haggen wurde eine Kapelle und ein Stall beschädigt. Ebenso traf eine Lawine die Pforzheimer Hütte im Gleirschtal. Wobei betont wurde, dass die Hütte dem ungeheuren Luftdruck nur wegen den Steinmauern standhielt und als Holzbau – wohl gleich wie die Zubauten – vollständig zerstört worden wäre.

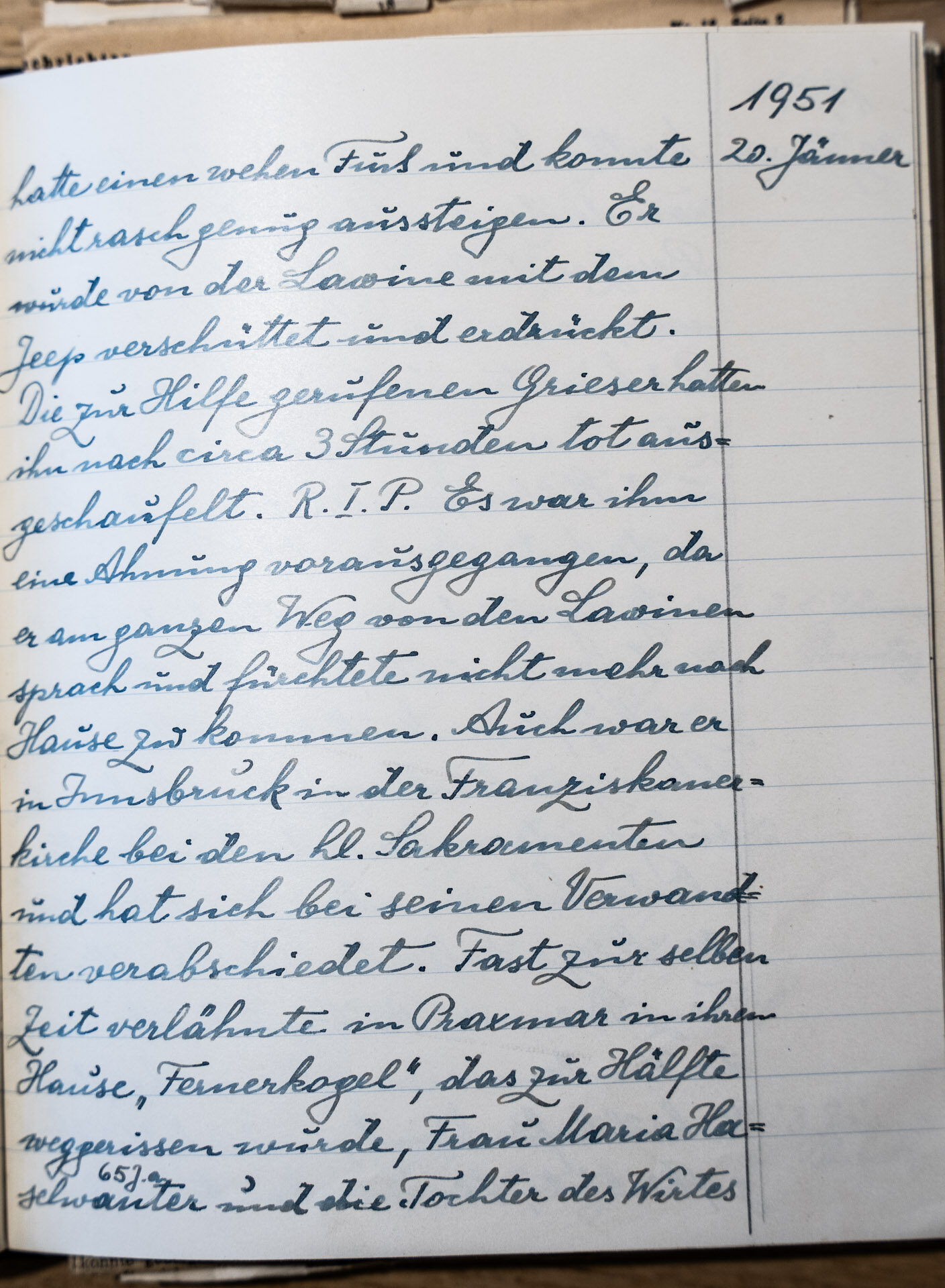

Im Sellraintal waren 1951 drei Tote zu beklagen: Im Bereich von Untermarendebach ist die sonnseitige Lawine im Judstal bis zur Straße im Talboden vorgedrungen. Eine Gruppe Einheimischer konnte damals früh genug aus einem Auto auf der Sellraintalstraße fliehen. Nur eine Person blieb im Jeep zurück: Ein 74-jähriger Herr mit einem Fußleiden – der alte „Bucher“ vom Gasthof Alpenrose in St. Sigmund – konnte das Fahrzeug nicht rechtzeitig verlassen und starb. Derselbe Lawinenstrich hat im 19. Jahrhundert bereits einen Stall in Obermarendebach in Gries zerstört.

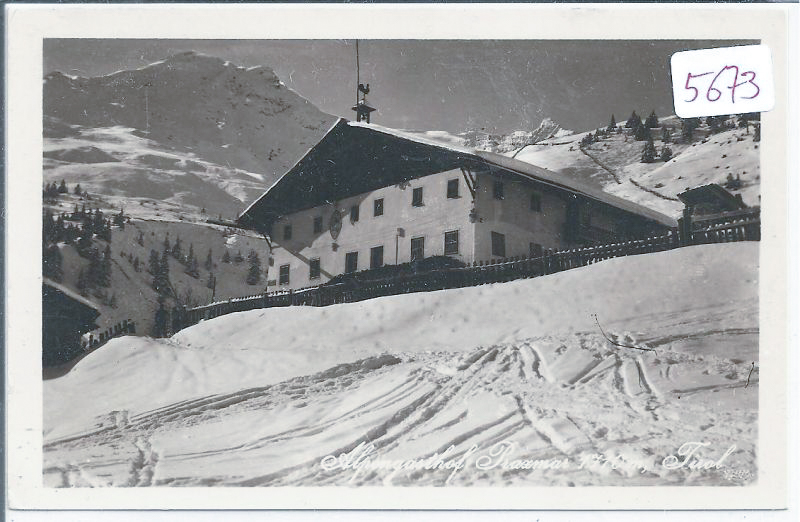

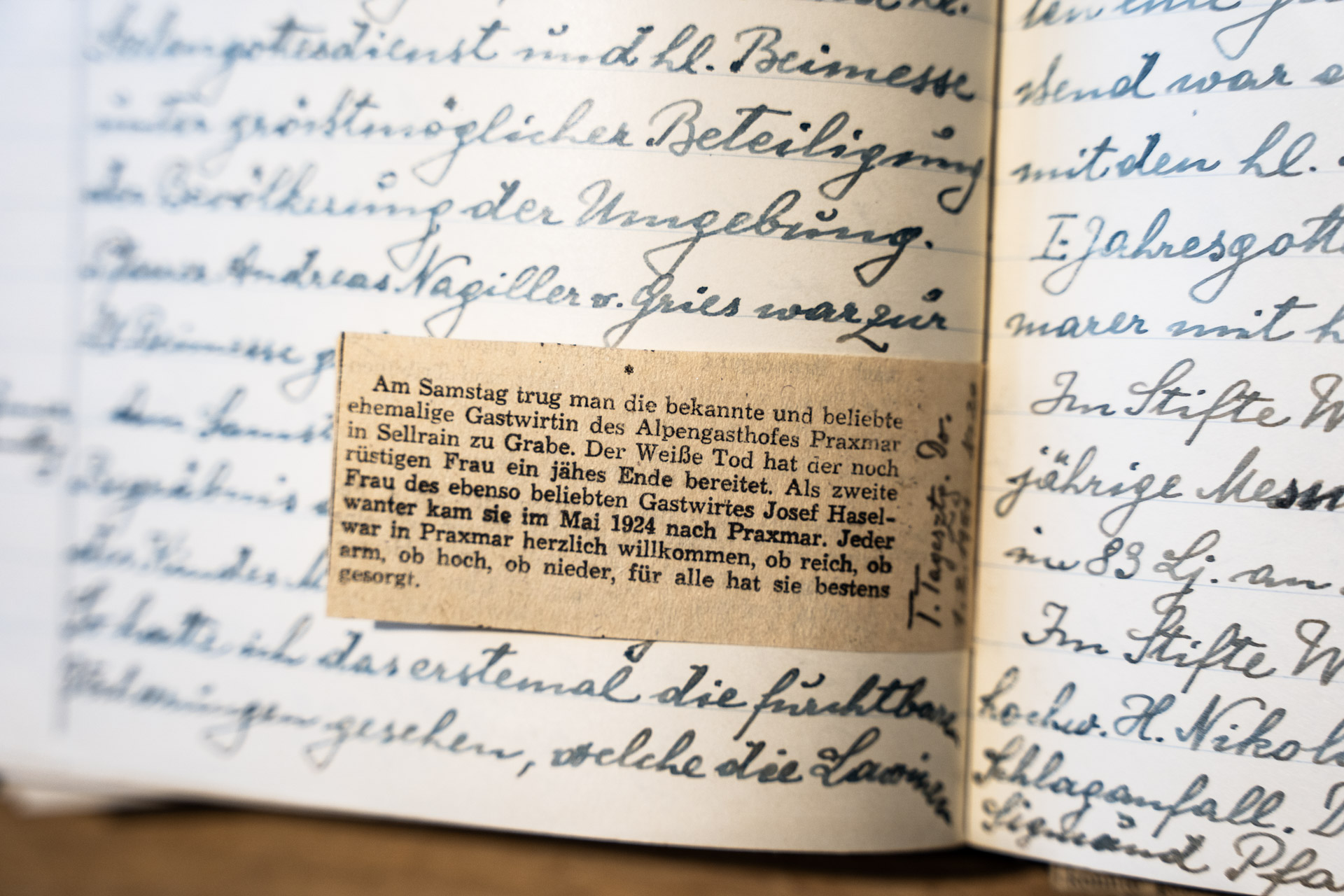

Fast zeitgleich mit dem Abgang auf der Straße riss am 20.01.1951 eine gewaltige Lawine vom Zischgeles kommend den Stammhof des heutigen Alpengasthof Praxmar (der am heutigen Buswendeplatz stand, damals „Alpengasthof Fernerkogel“) zur Hälfte weg. Die Trümmer und der Lawinenkegel kamen im Moos im Bereich der heutigen Fischteiche zu liegen. Zwei Menschen, die Oma und die Schwester vom heutigen Seniorwirt Luis Melmer, verloren dabei ihr Leben. Luis Melmer hat sich damals als junger Bub mit dem Großteil seiner Familie im gerade neu erbauten Alpengasthof wenige Meter rechts vom Bild aufgehalten. Seine Schwester ging kurz vor der Lawine in den Bauernhof um der Oma einen Tee zu bringen.

Wenn man sich das hunderte Meter lange, kupierte, recht flache Gelände rund um die Moarleralm in Praxmar anschaut, die diese Lawine damals überwunden hat, wird einem bewusst, welch riesige Lawinen überhaupt möglich sein können. Eben nur entsprechend selten.

Der Praxmarer Schöpf Siggl hielt sich zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs oberhalb des Gasthofs bei einem im Graben Richtung Zischgeles eingebetteten Elektrizitätswerk auf, als die Lawine ins Tal donnerte. Er hörte nur ein lautes Rauschen der über ihn und die Hütte abgehenden Lawine und verließ sie vollkommen unverletzt – während wenige Meter darunter das Haus zerstört wurde.

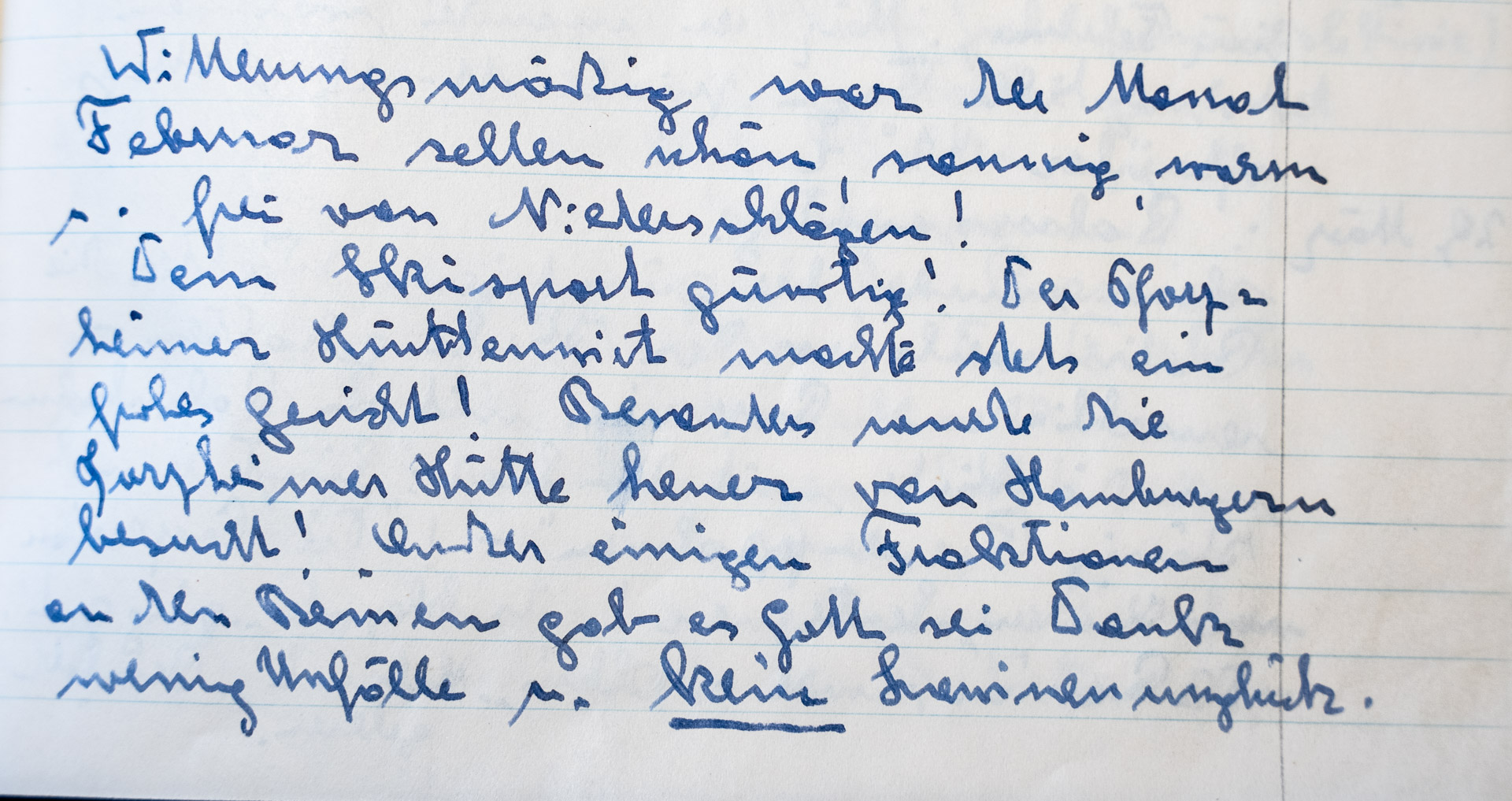

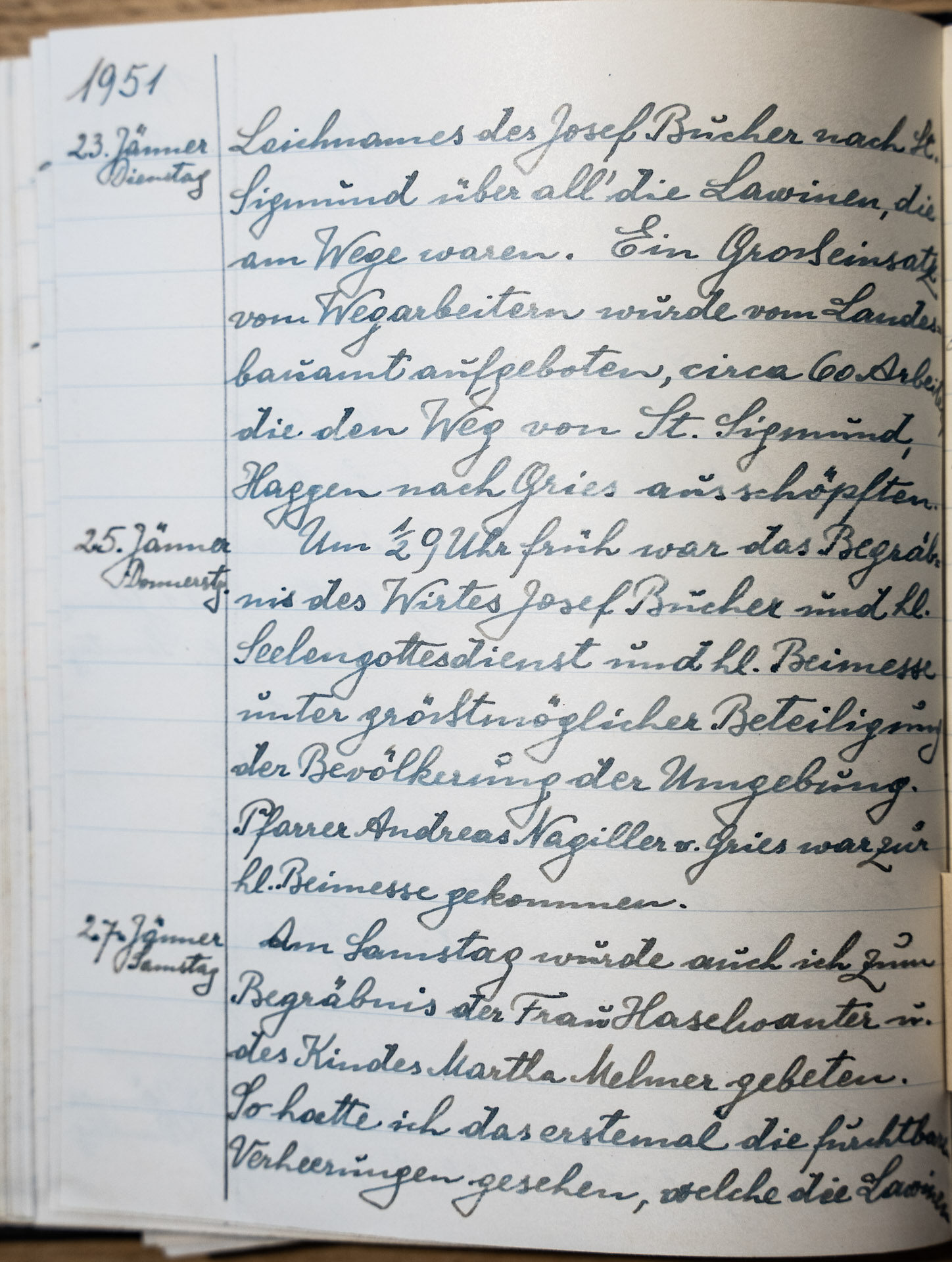

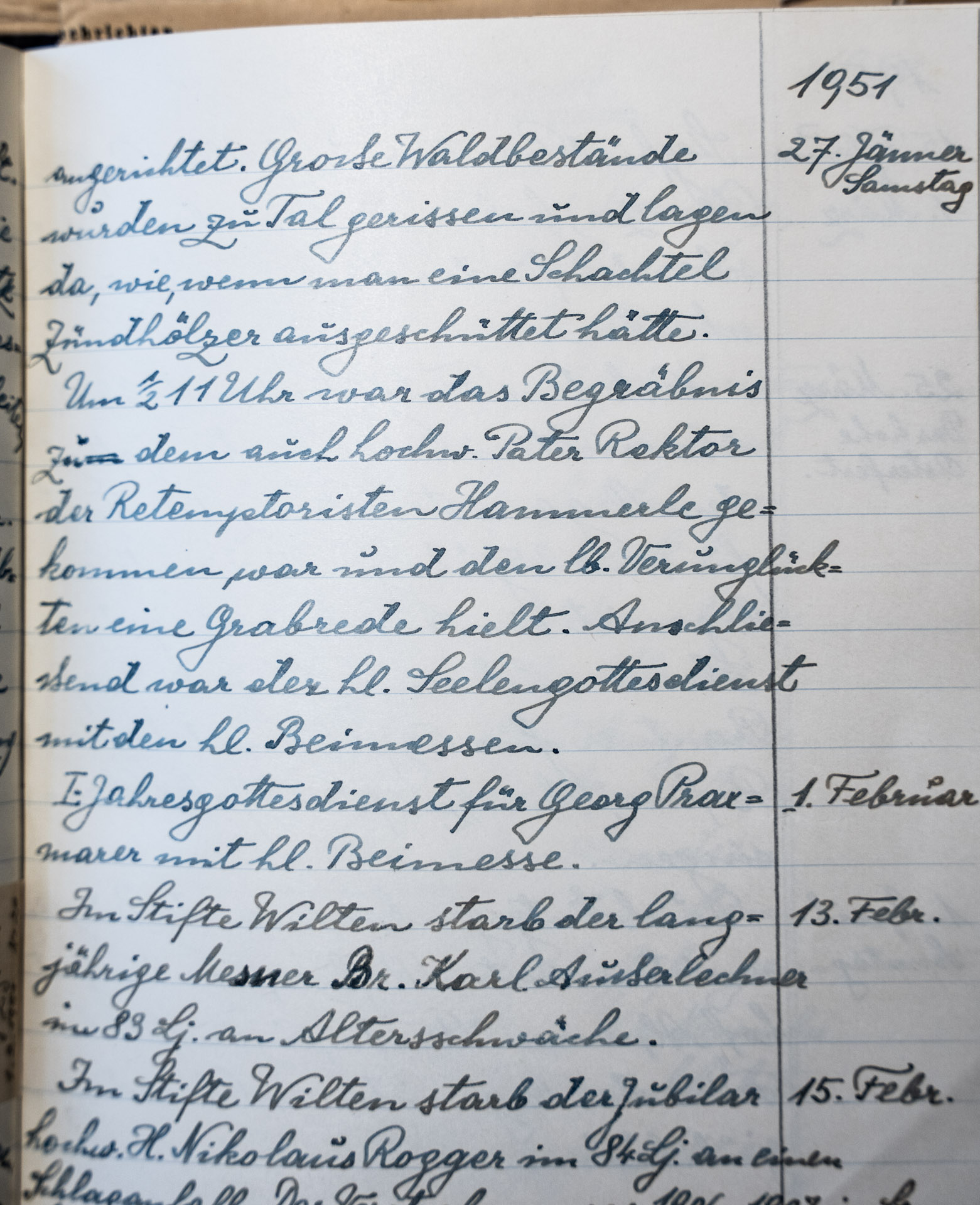

Die Chronik von St. Sigmund aus dem Archiv des Prämonstratenser Chorherrenstiftes Wilten berichtet zu 1951 berührende Zeilen:

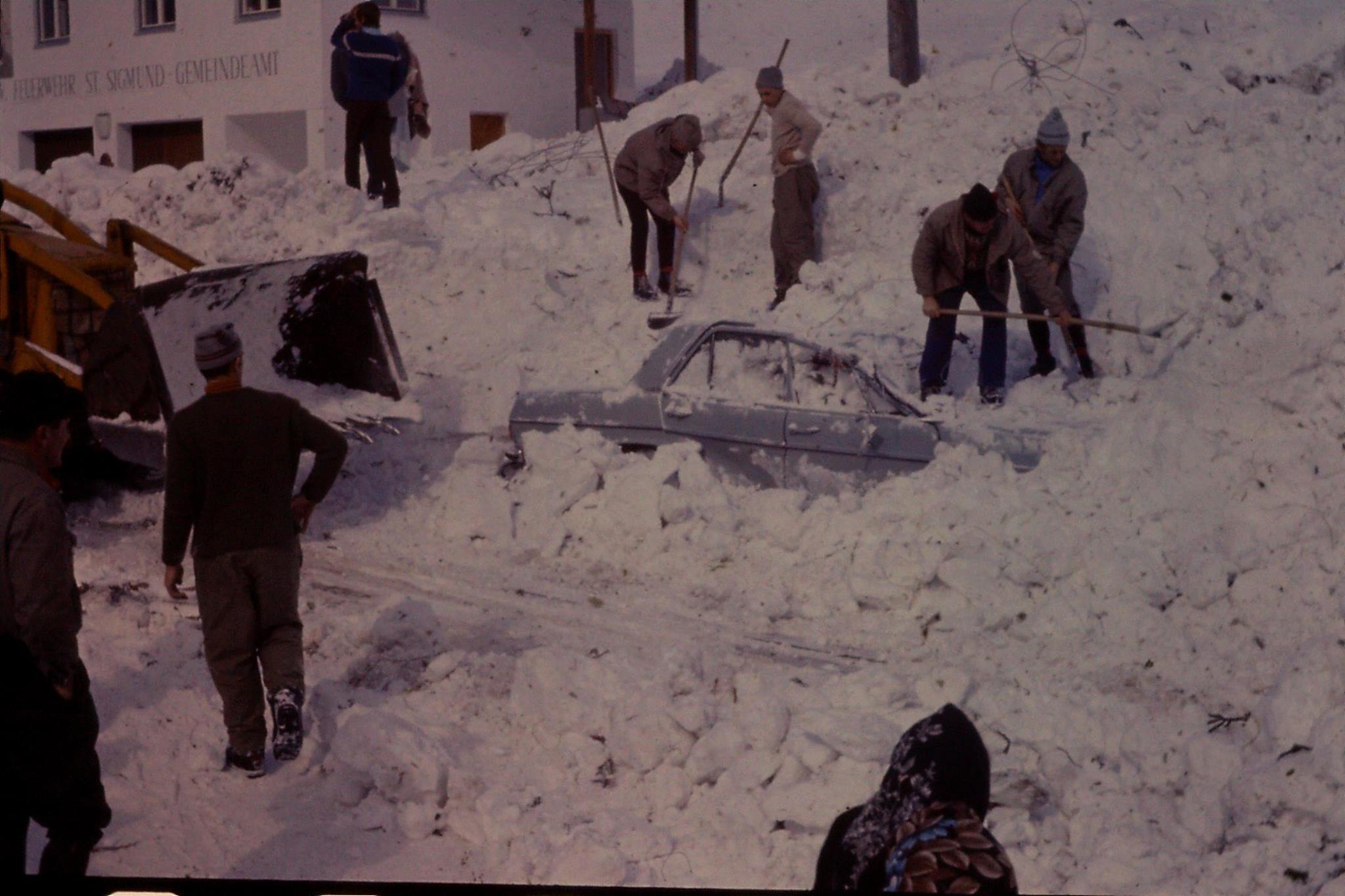

Feber 1970

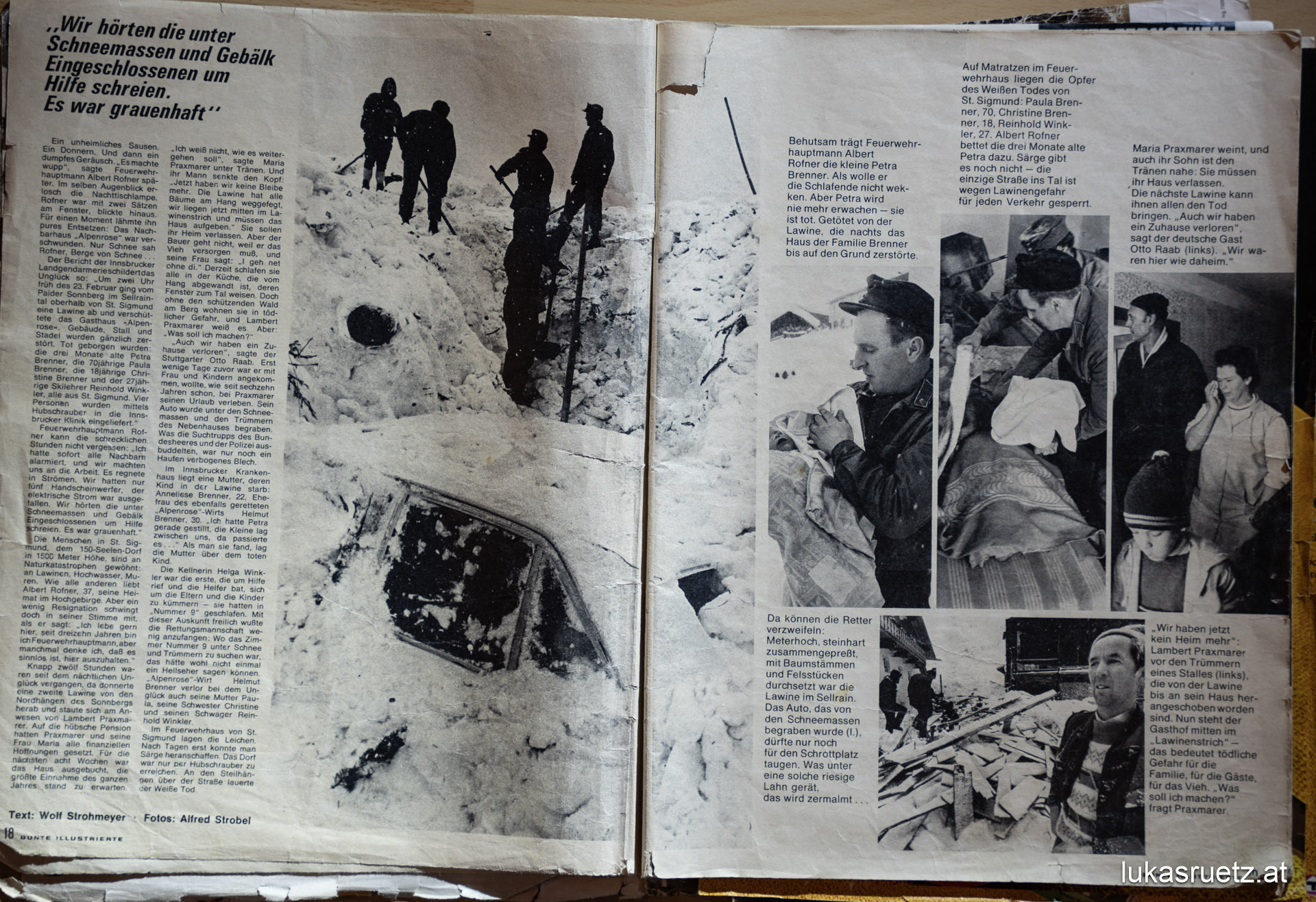

Das letzte, große Lawinenereignis im Siedlungsbereich des Sellraintales mit Todesopfern ereignete sich im Februar 1970.

Lüsens

Nach starkem Schneefall mit Sturm regnete es über die Waldgrenze hinauf. Am Abend des 21.02. ging der Hauslehner in Lüsens ab, beschädigte den Alpengasthof Lüsens und zerstört mehrere Zubauten und einen Stall. Die Lawine sprang über die Geländekante oberhalb des Alpengasthofs, ließ dabei ein Stück Wald stehen, traf wieder am Boden auf und drang über die Fenster in die Küche ein.

In den späten 1980ern wurde der Alpengasthof Lüsens dann durch einen künstlichen Erdwall geschützt.

Kurios: Das Gebäude wurde 1780 auf dem jetzigen, damals für sicher erachteten Standort erbaut, da der alte, näher an der Melach gelegene, Standort regelmäßig von Überschwemmungen der Melach betroffen war. Einen sicheren Baustandort zu finden, ist in den Alpen tatsächlich nicht einfach.

Im Gasthof steht dazu folgendes: „Da man das alte, von Abt Andreas i.J. 1633 erbaute Landhaus in Lüsens, welches infolge häufiger Überschwemmungen der Melach mit der Zeit baufällig geworden war, verlassen mußte, hat Abt Norbert II von Spergs diesen sicheren Platz ausgesucht, das Haus mit der Kapelle der hl. M. Magdalena aufgeführt, befestigt und eingerichtet, den Ansprüchen der Landwirtschaft und der Wohnung seiner hier wohnenden Stiftsherren angepasst, um so das Angenehme des Landlebens mit dem Nutzen der Almwirtschaft zu verbinden i.J.d.H. 1780.“

Am 22.02. gegen 18:00 löste sich die Firstrinnen-Lawine zwischen St. Sigmund und Haggen und verschüttete die Sellraintalstraße auf einer Länge von 130 Metern. Auch der Kreuzlehner zwischen St. Sigmund und Gries sowie der Pirchlehner gehen in diesen letzten Februartagen ab und verschütten die Landesstraße.

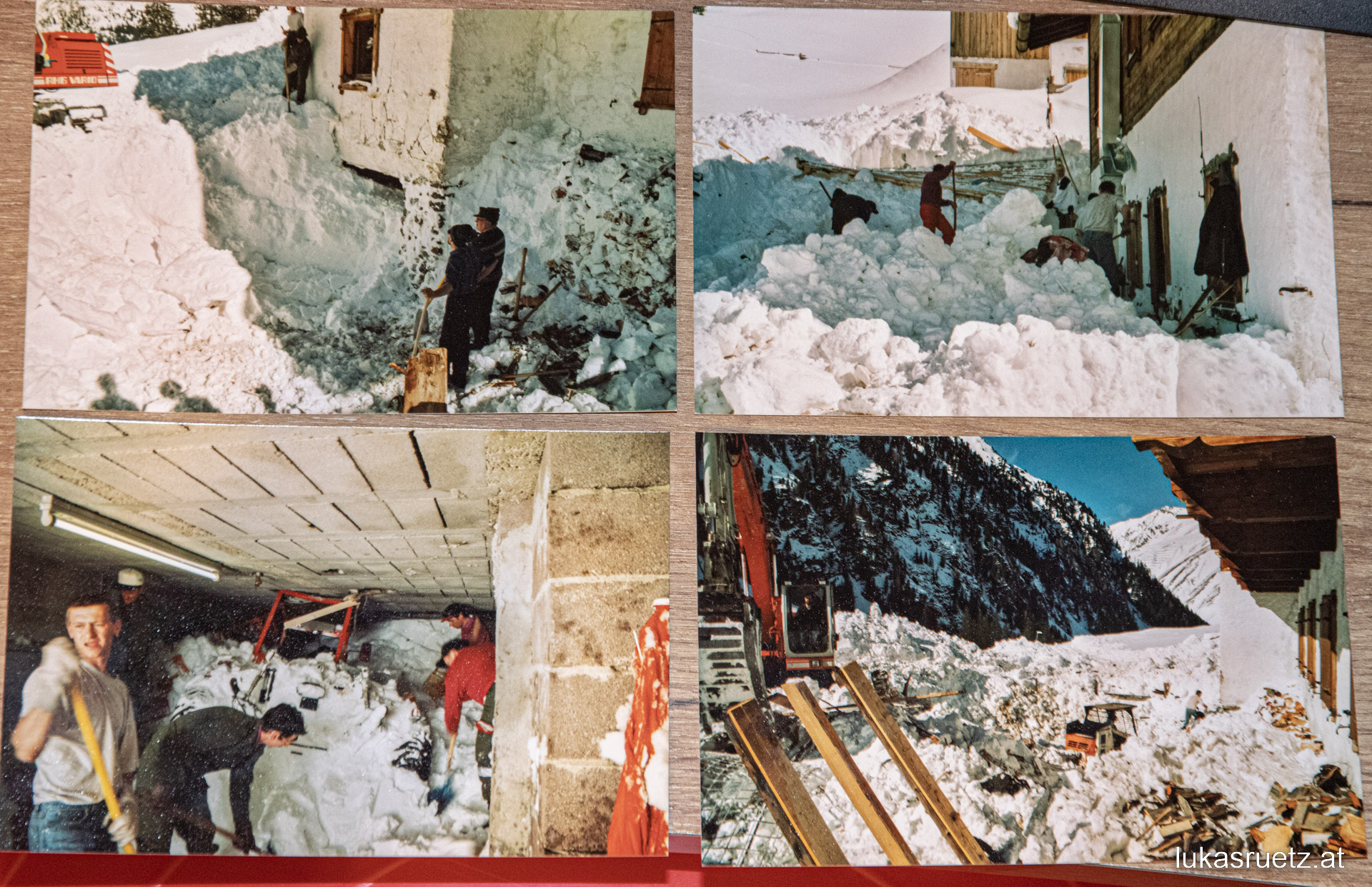

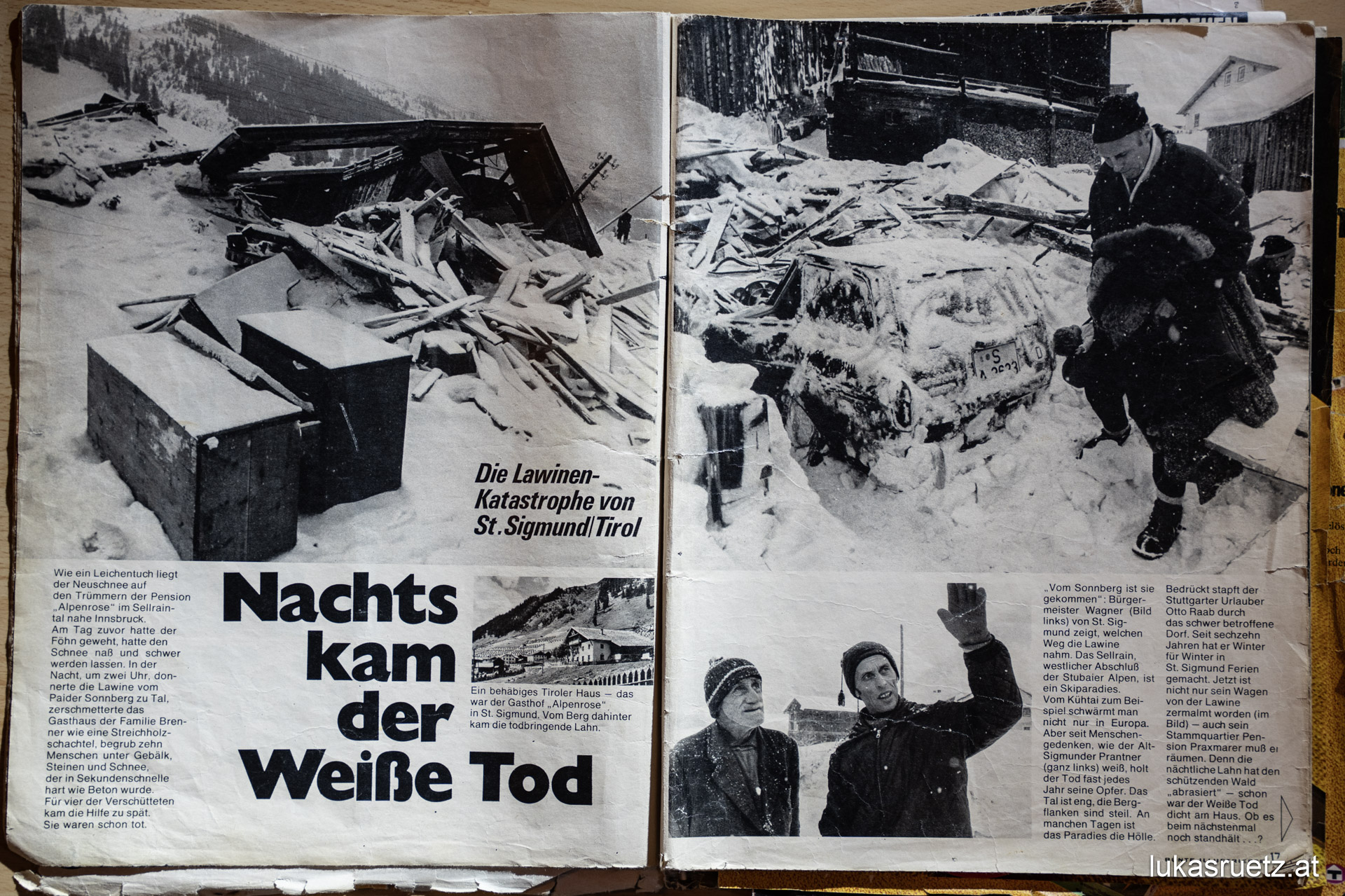

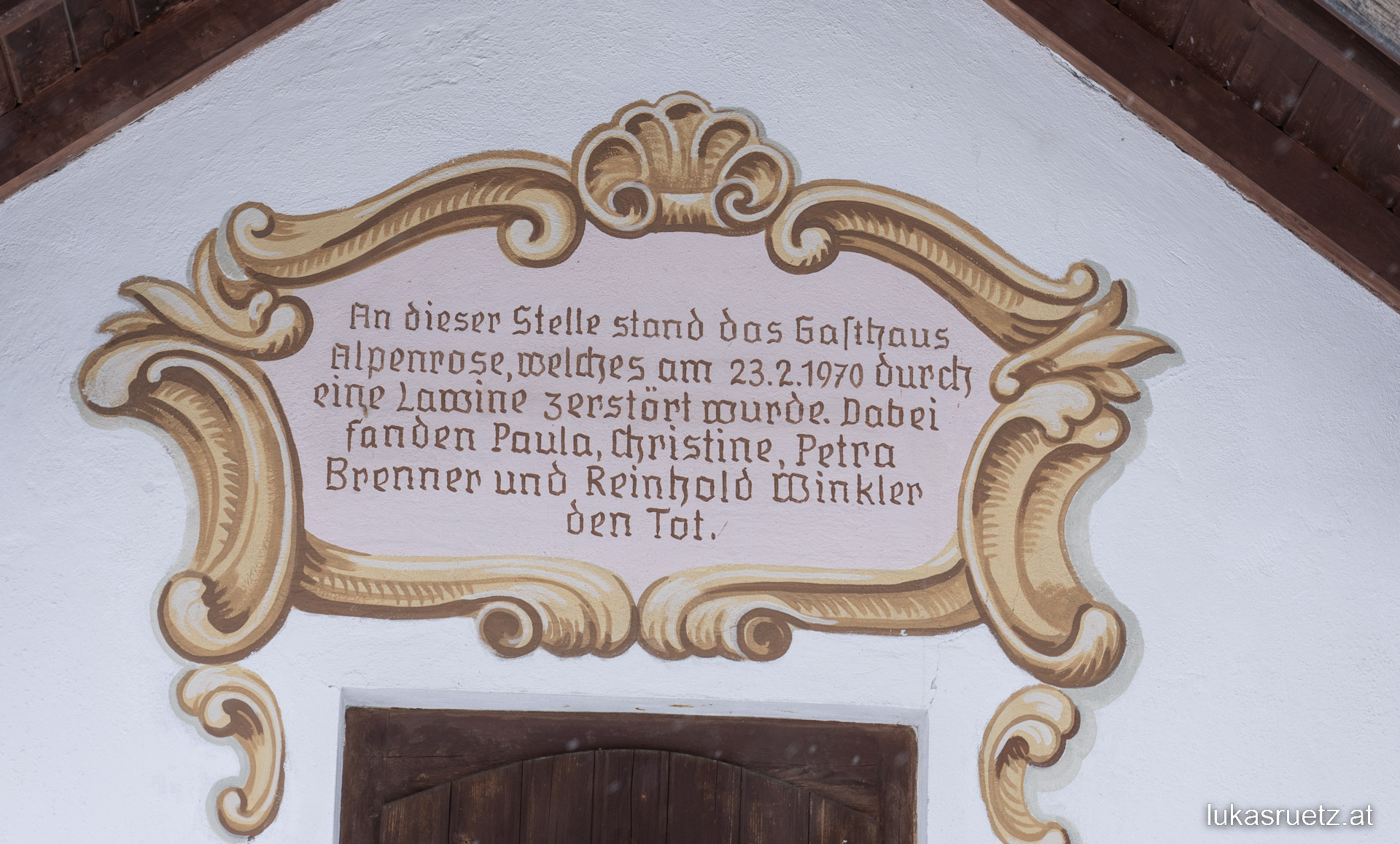

Das Lawinenunglück von Peida

In der Nacht auf den 23. Feber 1970 löste sich vom Peider Sonnberg um 2 Uhr morgens die verheerende Lawine welche den Gasthof Alpenrose vollständig zerstört und vier Menschen das Leben kostet. Im Haus hielten sich in jener Nacht 12 Personen auf, davon vier Gäste die von der Senior-Wirtin aufgrund der Lawinengefahr in einer Dachbodenkammer untergebracht worden sind und dadurch wohl überlebten.

Während des Lawinenabgangs regnete es stark. Eine Nachbarin stillte während des Lawinenabgangs ihr Baby als das Licht ausging. Die Lawine war aber nicht zu hören. Sie weckte ihren Ehemann, damit dieser den vermeintlichen Fehler beheben konnte. Als er zum Fenster hinausblickte, sah er, dass das Nachbarhaus verschwunden war und schlug Alarm. Die gesamte Nachbarschaft war sogleich am Lawinenkegel. Aufgrund der unterbrochenen Stromversorgung und Telefonleitung brach „Sargen Maria“ unter Lebensgefahr aufgrund der zahlreichen, weiteren Lawinenstriche nach Gries auf um Hilfe zu holen. Ein Mann wurde nach Haggen geschickt, um die Menschen dort zur Hilfe zu aktivieren.

Das Gebäude wurde erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtet und existierte damit nur etwa 90 Jahre lang. Es war der letzte Hof der in Peida gebaut wurde. Der Lawinenstrich oberhalb war zwar bekannt, aber es mangelte an Bauplätzen und eine Gefahrenzonierung samt Bauverbot in roter Zone gab es damals noch nicht.

Meine Oma war von diesem Ereignis 1970 sichtlich traumatisiert – noch fünfzig Jahre danach. Sie hat mir im Sommer 2020 von diesem schrecklichen Erlebnis erzählt. Für mehrere Tage war der Stützpunkt der Rettungsmannschaften unser ursprüngliches Bauernhaus in Peida. Feuerwehrmänner aus dem Dorf, zahlreiche Helfer aus dem Tal und vom Bundesheer wurden von ihr damals versorgt und bekocht während sie nach den Verschütteten unter den Trümmern des Gasthof Alpenrose suchten.

Eine überaus traurige Geschichte hat sie dabei am stärksten belastet: Ihre Nachbarin aus dem zerstörten Haus war zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs auch mit dem Stillen ihres Babys beschäftigt. Sie wurde von einem Holzbalken auf ihr Baby gedrückt und konnte spüren, wie ihr Kind langsam unter ihr erstickte – ohne sich selbst irgendwie bewegen zu können. Der Vater des Kindes, den auch ich noch kennenlernen durfte, konnte sich unter den Trümmern frei bewegen und probierte mit aller Kraft, die Balken zu heben die seine Frau nach unten pressten. Leider ohne Erfolg. Dabei zog er sich mehrere Wirbelbrüche zu.

Auch meinem Vater sind die Erlebnisse von 1970 noch lebhaft in Erinnerung. Als damals Elfjähriger wurde er aufgrund seiner Körpergröße eingesetzt, um überlebende Nachbarkinder zwischen Balken und Schnee herauszuholen.

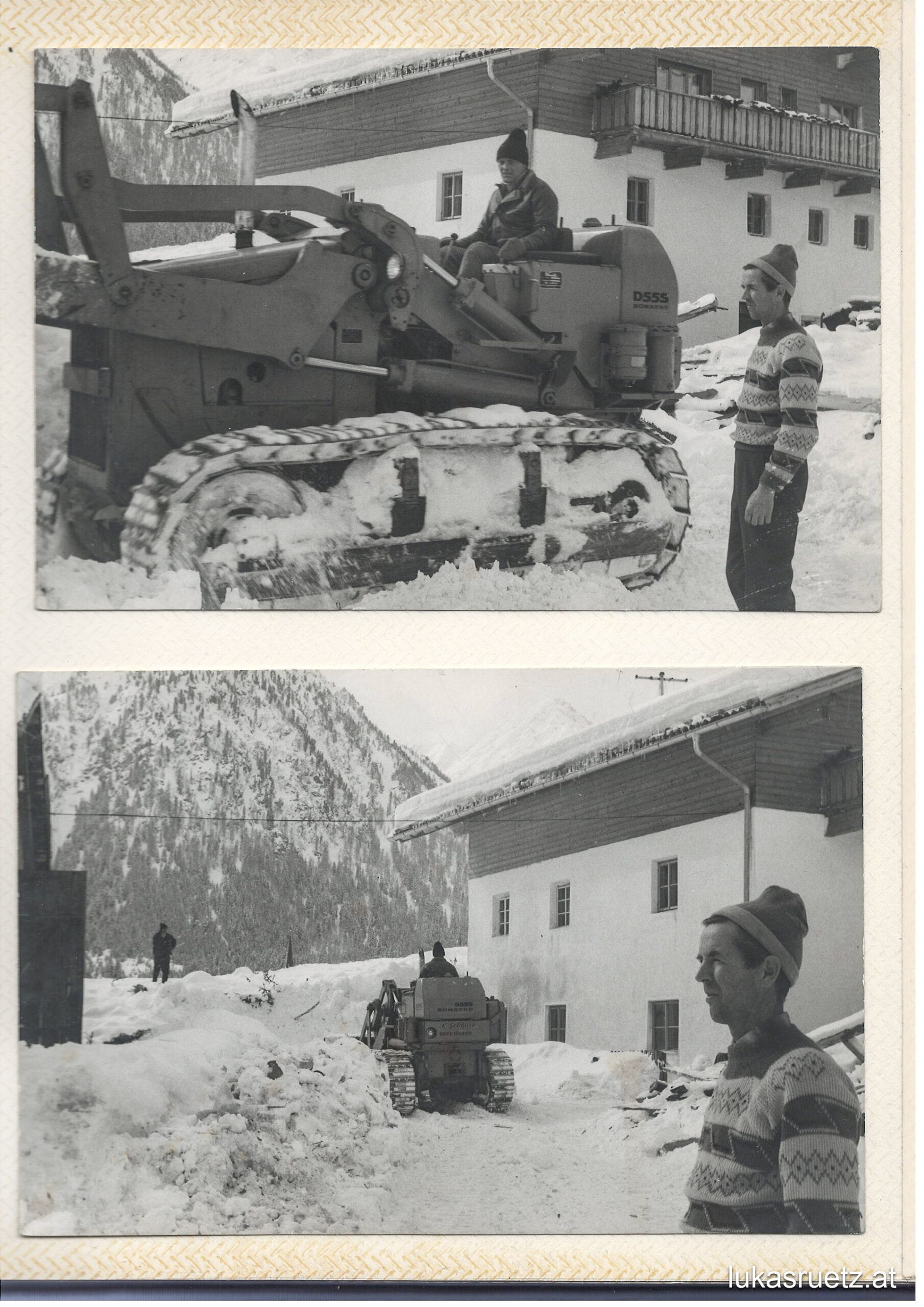

Am Nachmittag nach der Lawine auf den Gasthof Alpenrose donnerte die Lawine vom Pürstling am westlichen Ende von Peida neben dem Sargenhof zu Tal. Ein großer Teil dieses Lawinenkegels blieb im Feld unserer Familie liegen und musste im Juli per Schubraupe auseinandergeschoben werden um im ersten Sommer überhaupt vollständig abschmelzen zu können.

Eine Arbeit der Forstlichen Bundesversuchsanstalt über die Lawinenereignisse im Winter 1969/70 berichtet wie folgt: „Die Rettungsarbeiten wurden durch die anhaltenden Regenfälle und die dadurch weiter akute Lawinengefahr und den Stromausfall sehr erschwert. Die Lawine bricht fast jährlich ab, bereits im Jahre 1935 wurde die Rückwand des Hauses eingedrückt, ebenso in den Jahren 1951 und 1956. Im Abbruchgebiet befand sich eine ältere, zum Teil verfallene Verwehungsverbauung, die seinerzeit Versuchszwecken gedient hatte. Die Verbauung war nur teilweise wieder in Stand gesetzt worden, sollte aber ausgebaut werden.“

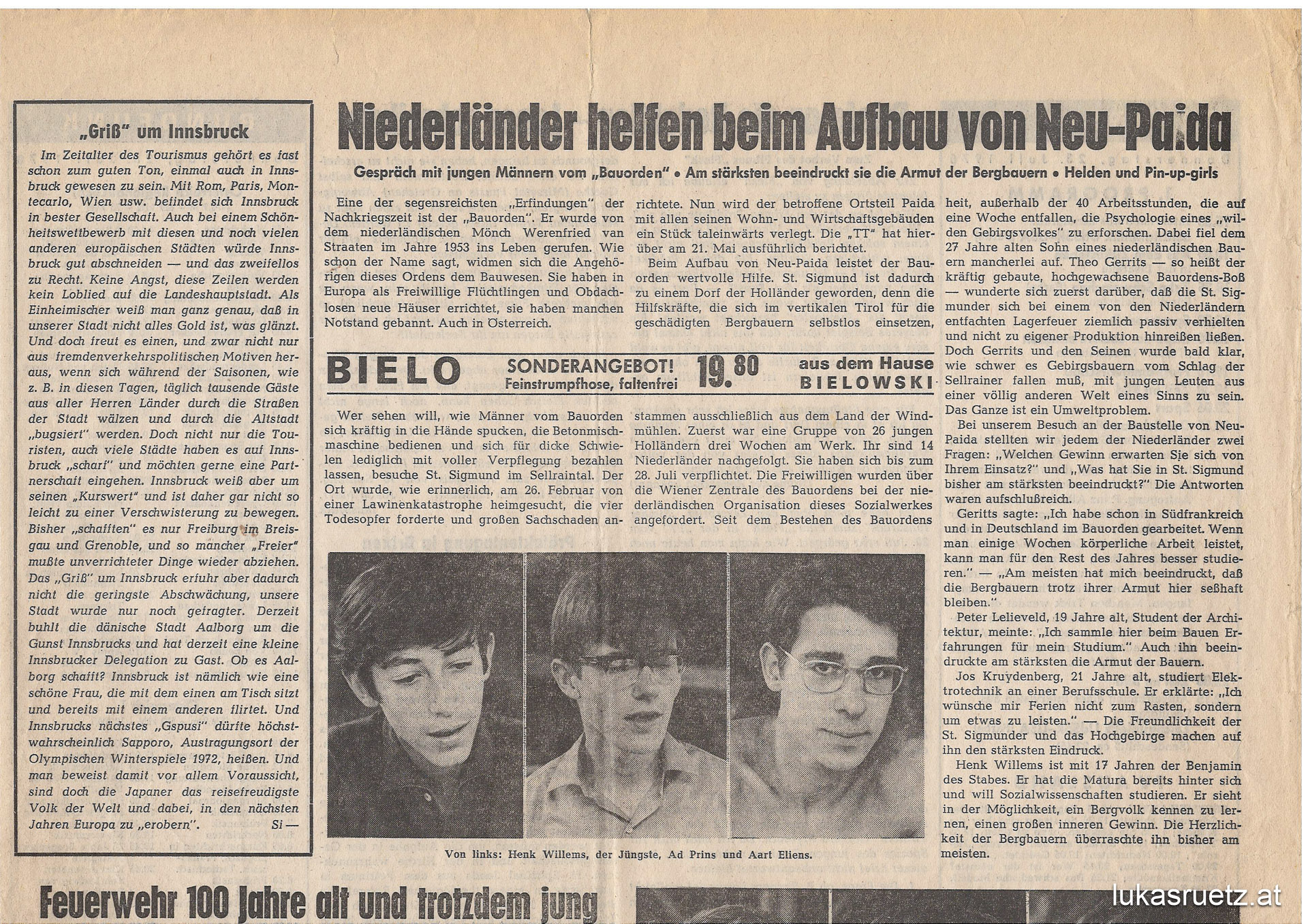

Im Sommer 1970 begann man sofort den Ortsteil Peida hinter der Kirche unterhalb des Mutenkogels neu anzusiedeln. Die bitterarmen Bauernhöfe aus dem nunmehrigen Alt-Peida wurden durch den aufblühenden Tourismus in Neu-Peida zu Pensionen und Gaststätten. Darunter auch der heutige Alpengasthof Ruetz meiner Familie.

Schlussendlich dauerte es einige Jahre bis Lawinenabgänge auf den östlichen Bereich von Peida – wie in den Jahren 1935, 1951, 1956, 1970 – technisch möglichst abgewehrt werden konnten. Die Planung des bis dato letzten, großen Verbauungsprojektes im Sellraintal zum Lawinenschutz begann in den 1990er-Jahren, der Bau dauerte von 2000 bis 2021. Mehr dazu hier.

Die Investition von insgesamt 4,5 Millionen Euro sollen nun dafür sorgen, dass die Hirschbichl-Lawine nur mehr etwas für Chroniken wie diese ist.

Der Sargenhof in Peida: oft verlähnt, aber immer glimpflich davongekommen

Am Nachmittag nach dem Abgang der Hirschbichl-Lawine ging (wie oben beschrieben) wenige Meter westlich von Peida die Pürstling-Lawine in einem gewaltigen Ausmaß ab. Der Sargenhof kam – wie bereits die Urkunde aus dem Jahr 1428 berichtet – wieder einmal mit verkraftbaren Schäden davon. Oberhalb des Sargenhofs, beim Stoffler fuhr die selbe Lawine über die Tennenbrücke hinein.

Schäden an Leib und Leben durch Lawinen sind vom Sargenhof am westlichen Ende von Peida nicht überliefert – immer „nur“ an Haus und Hof. Aber zu den dokumentierten Lawinen von 1428, 1945 und 1970 gibt es sicher noch viele Abgänge, die nicht archiviert wurden.

Drei mal überlebt: Lawine, Hubschrauber-Bruchlandung, gefährlicher Abstieg

Zu den Lawinen vom Februar 1970 in Peida gibt es eine erheiternde Geschichte. Gäste des zerstörten Gasthof Alpenrose wurde per Helikopter ausgeflogen. Der Hubschrauber erlitt eine Bruchlandung oberhalb von Gries im Bereich des Jöchleggs – vermutlich wegen eines Pilotenfehlers aufgrund zu geringer Flughöhe. Alle sieben Insassen der Alouette 3 überlebten, praktisch ohne Verletzungen. Sie konnten sogar noch mehrere hundert Höhenmeter über extrem steile Hänge bei höchster Lawinengefahr sicher nach Gries absteigen.

Eine Urlauberin, die im Hubschrauber saß und aus St. Sigmund ausgeflogen werden sollte, scherzte: „Den Lawinenabgang habe ich überlebt, den Hubschrauberabsturz auch, den Abstieg bei höchster Lawinengefahr auch – aber meine Antibabypille habe ich jetzt im Hubschrauber vergessen.“

Die Alouette lag dann relativ lange auf ihrer Absturzstelle und wurde von einheimischen Kindern zum Spielen verwendet. Erst einige Jahre später wurde das Wrack geborgen.

1970er: Die Kaseralm im Fotschertal & die Zirmbachalm

Anfang der 1970er verlähnte die Zirmbachalm. Lawinenkegel – von beiden Talseiten kommend – begruben die Alm mehrfach. Sie wurde kurz darauf in der heutigen Form wieder aufgebaut.

Ebenso in den 1970er-Jahren, möglicherweise sogar im Feber 1970, wurde die Kaseralm im Fotschertal von einer Lawine bis auf die Grundmauern niedergerissen. Sie wurde nicht mehr aufgebaut. Die Mauern sind heute noch unterhalb des Weges bei der Abzweigung Furggesalm-Potsdamer Hütte sichtbar.

„Galtür-Winter“ 1999

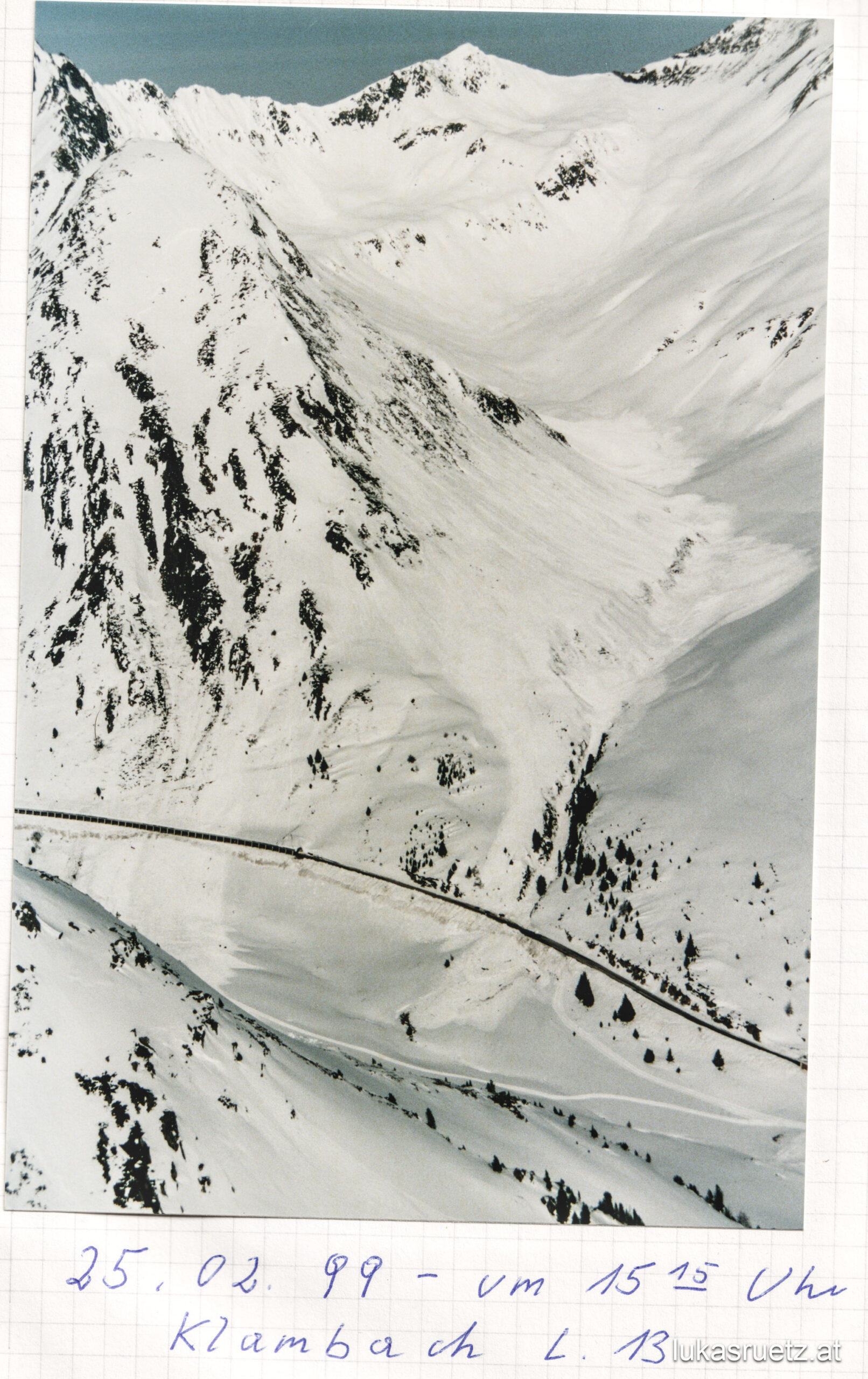

Im Lawinenwinter 1999 kam es zwar auch im Sellraintal zu zahlreichen, großen Lawinenabgängen – zu geschädigten Personen glücklicherweise nicht.

Abgänge bis zur Infrastruktur

Die Straße zwischen Haggen und Kühtai musste in diesem Februar 1999 vom 17.02. – 27.02. für 10 aufeinanderfolgende Tage gesperrt werden.

Aber auch im äußeren Tal gab es teils tagelange Sperren und viele Lawinenstriche, die die Straße verschütteten. So ging Anfang Februar die „Lumes-Agnesfall-Lawine“ vor Praxmar bis auf die Straße ab. Am 14.02. bewährte sich der Lawinenschutzdamm vor dem Haus „Sonnenalm“ in Haggen.

Zwischen St. Sigmund und Gries ging der „Geiger“ und das Runtschental auf die Landesstraße ab. Die Sulzrinne und der Bruggnlehner verschütteten die Rodelbahn zur Gleirschalm und beschädigten den heutigen Fuchs-Spielplatz und die Brücke stark. Die Scheibenlehne verschüttete den Winterwanderweg nach Haggen. Es war auch der letzte Winter, in dem die Hirschbichllawine in Peida abging und ober dem Stofflerhof 150m breit zu liegen kam.

Die Narötzer Lawine in Gries im Sellrain

Die Narötzer Lawine auf den Osthängen der Freihut ging am 22.02.1999 frühmorgens in einem gewaltigen Ausmaß ab. Luftdruck und Schneesturm beschädigte den 300 Meter entfernten und 40 Höhenmeter weiter oben am Gegenhang gelegenen Gasthof zum Alpenverein stark. Fenster wurden samt den Fensterstöcken ins Haus gedrückt.

Wieder einmal: Gleirsch

Sechs Stunden nach der Lawine in Narötz-Juifenau ging eine Lawine auf die Gleirschalm bei St. Sigmund ab. Der nördliche der beiden Bauernhöfe war wieder einmal betroffen. Die Schäden waren beträchtlich – aber diesmal verkraftbar: Eine zerstörte Kapelle, eingedrückte Fenster und Türen, eine mit Schnee gefüllte Garage, zerstörte Maschinen.

Einen Tag später, am 23.02.1999 kommen in Galtür im Paznauntal 31 und am 24.02. in Valzur sieben Menschen durch Lawinen ums Leben.

Anomalie Standort Gleirschhöfe

Interessant bei den Gleirschhöfen auf 1670 m Seehöhe ist ihre Lage bezüglich Lawinen- und Murengefahr. Eine geringfügig versetzte Lage einige Meter weiter südöstlich wäre in Bezug auf Lawinen vom Mutenkogel und Muren von der Freihut deutlich besser gewesen.

Bei kleinen und mittleren Lawinenabgängen spielt dies keine Rolle. Bei Lawinen geringerer Jährlichkeiten mit größeren Ausmaßen stehen die Höfe aber noch im Hauptgefahrenbereich. Warum genau dieser Standort für die ursprünglich ganzjährig bewohnten und bewirtschafteten Höfe ausgewählt wurde, ist mir bis heute nicht klar – vermutlich wurde aber unterschätzt, wie stark die Druckwelle einer großen Lawine noch mehrere hundert Meter vom gewohnten Ablagerungsbereich entfernt anrichten kann.

1975 wurde die Gleirschalm übrigens nach massiven Schäden durch eine Mure von der anderen Talseite vollständig neu errichtet. Damit kam es in Gleirsch zumindest in den Jahren 1710, 1817, 1975 und 1999 zu Schäden bzw. Totalverlusten durch gravitative Massenbewegungen.

Die teilweise Auflassung der Dauersiedlung im Gleirschtal an einem der drei ursprünglichen Höfe war eine Folge der Lawine 1817. Im Jahr 1927 wanderten die letzten Gleirscher wegen der ständigen Lawinengefahr und wegen der geringen, landwirtschaftlichen Rentabilität ab. Die Höfe wurden in eine Alm umgewandelt und sind seitdem nicht mehr dauerhaft bewohnt.

Exkurs: Lahne oder Lähne?

Die Sprachgrenze der Dialektbezeichungen „Lähne/Lehne“ zu „Lahne“ für Lawine befindet ziemlich exakt bei Innsbruck. Das heißt, westlich davon sind es die Lähnen und östlich von Innsbruck sagt man Lahnen. Das Stubaital ist noch bei den „Lehnern“, das Wipptal dann bei den „Lahnern“.

Deswegen sind Lawinenstriche auf den Karten des Sellraintales auch als „Lehner“ oder eben „Lähner“ vermerkt und nicht als „Lahner“.

Im Sellraintaler Dialekt werden Lawinen übrigens streng in zwei Arten unterteilt: „Isch im Wind gången“ und „Dia isch in der Schårre gången“ (kommt von „scharren“). Für heutige Begriffe ist ersteres eine Staublawine und zweiteres eine Nassschnee- oder Grundlawine.

Noch eine Info am Rande: Das hintere Sellraintal ist der östlichste Bereich mit alemannischem Spracheinfluss in Tirol. So zum Beispiel auch die erhaltene Form „I hun gsäit“ für „Ich habe gesagt“ statt eines weiter östlich üblichen „I hun gsogt“. Oder dem Bergnamen „Mutenkogel“ oder „die Mut“ und die Bezeichnung „muttlt“ für kleine, abgerundete Hörner (meist bei Rindern). Diese Bezeichnungen kommen nur im Sellraintal und westlich davon vor (Hohe Mut, Muttler, Muttekopf, …).

1837 schreibt Beda Weber über die St. Sigmunder, dass ihre Sprache deutlich stärker an das Oberland erinnert als im äußeren Tal. Die Bewohner sagten damals zum Beispiel noch „Barg, Harz, Kapalla“ statt „Berg, Herz, Kapelle“.

Winter 2006 & Winter 2018

Die letzten „Lawinenwinter“ mit ausreichend Schnee für zahlreiche Abgänge auf Wanderwege und Straßen fanden 2006 und 2018 statt. Dabei kam es aber zu keinerlei Schäden.

Lawinen im Siedlungsbereich der Sellraintaler Nachbarschaft

Kühtai & Ochsengarten

Nachdem Kühtai zwar soziologisch keine – geografisch aber sehr wohl eine Einheit mit dem Sellraintal bildet, hier noch Ereignisse des Nedertales von Kühtai über Ochsengarten nach Ötz. [derzeit noch in weiterer Recherche/Ausarbeitung!]

- 1951 wird die erst 1922 fertiggestelle alte Bielefelder Hütte unterhalb des Acherkogels von einer Lawine weggerissen. Der Keller ist heute noch begehbar und in einer kurzen Wanderung vom Skigebiet Hochötz aus zu erreichen.

- In den 1970ern geht der „Kreuzlhang“ in Kühtai zwischen den beiden Kanonenrohren bis zum Hotel Seiler ab. Heute ist der Hang aufgeforstet.

- Im Winter 1986/87 wird der Hof von Mareil zwischen Ochsengarten und Kühtai von einer Lawine zerstört und anschließend neu aufgebaut.

Axamer Lizum

1984 geht eine Lawine zu den Gebäuden in der Axamer Lizum ab. Insgesamt fünf Menschen kommen ums Leben.

Die Chronik der Bergrettung Axams berichtet folgendes: „Lawinenkatastrophe in der Axamer Lizum. Am Donnerstag, den 09.02.1984 gegen 14.20 Uhr kam es in der Axamer-Lizum, im Bereich Westseite der Saile und den Mulden zwischen Halsl und Schneiderspitze wegen starker Schneeverfrachtungen zur Selbstauslösung von insgesamt fünf Schneebrettern, die sich im Halslgraben vereinten und bis zum Hotel Lizumer-Hof abgingen. Insgesamt wurden 33 Personen erfasst, 16 verletzt, 3 konnten nur mehr tot geborgen werden. Sondierung und Bergung in Zusammenarbeit mit Lizum-AG, Feuerwehren, Bergwacht Götzens, Bundesheer u. Schilehrern.“ Später sterben an den Folgen noch zwei weitere Personen.

Schlussbetrachtung

Lawinen in den Alpen gehören dazu – natürlich, oder vor allem auch im Sellraintal. So wurde die Bevölkerung und ihre Behausungen seit jeher von den verschiedenen Naturgefahren beeinträchtigt: Seien es Schäden an Infrastruktur oder Verletzung und Tod durch Muren, Lawinen, Steinschlag – also die „gravitativen Massenbewegungen“ gehören zum Alltag in den Bergen. Die Menschen haben damit zu leben gelernt und akzeptieren die Regeln der Natur – auch, wenn sie oft schmerzhaft sind.

Als Außenstehender mag es kaum nachvollziehbar sein, wenn man Häuser oder Familienmitglieder verliert und trotzdem an diesen Orten bleiben will und alles wieder aufbaut. Früher konnten die Risiken nur teilweise vermindert werden. Große Teile des Risikos wurden einfach akzeptiert und in Kauf genommen.

Schadenbringende Lawinen im Siedlungsbereich: Kaum mehr denkbar aber niemals vollständig auszuschließen

Durch die zunehmenden Verbauungsmaßnahmen zum Schutz von Siedlungen sind Lawinen auf Häuser mittlerweile relativ unwahrscheinlich geworden. Das Risiko kann über Lawinen-Ablenkdämme oder Stahlverbauungen in den Anbruchgebieten stark vermindert werden – oder aber man nützt die Risikovermeidung durch frühzeitige Evakuierung aufgrund der Empfehlung einer örtlichen Lawinenkommissionen, so wie 1860 bei der Flucht ins Pfarrwidum von St. Sigmund. Die Gefahrenzonenplanung samt Verbot von Neubauten in roten Zonen tut ihr übriges.

Sachbeschädigungen an Bestandsobjekten können und werden weiterhin vorkommen und in Jahrhundert-Lawinensituationen ist die vollständige Zerstörung einzelner, sehr exponierter Gebäude nicht auszuschließen. Diese sind bei gewissenhafter Arbeit der Entscheidungsträger vorher immer bereits evakuiert worden.

Was bleibt, sind vor allem todbringende Lawinen im Wintersportbereich. Dazu mehr im zweiten Teil…

Sicherungsarbeiten: Lawinensprengen

Gesprengte Lawine vom Feber 2022, gefilmt von der Zirmbachalm. Video: Christoph Bülow

Gesprengte Lawine in der Baffl zwischen Gries und St. Sigmund im Feber 2009. Video: Gerhard Baumann

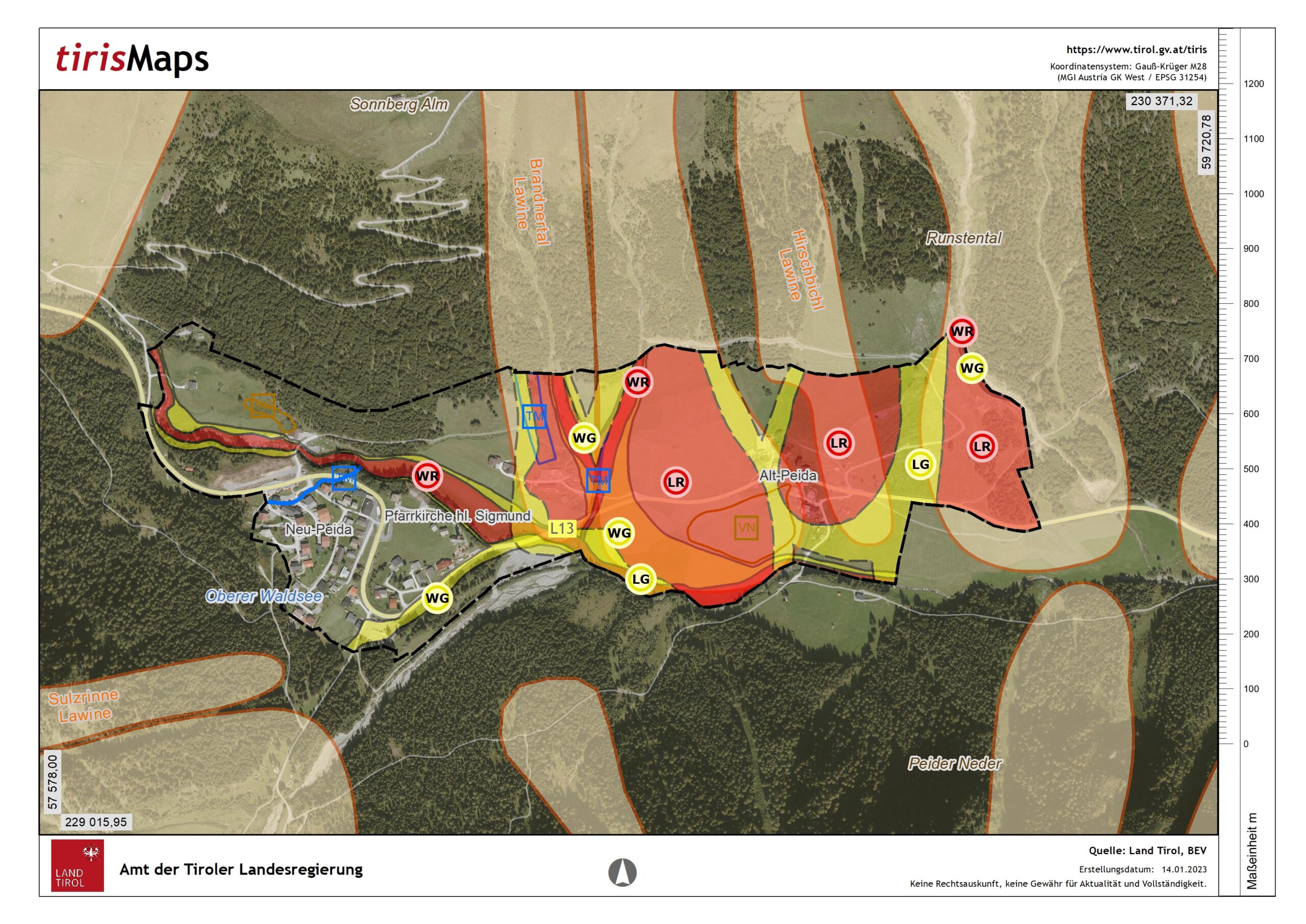

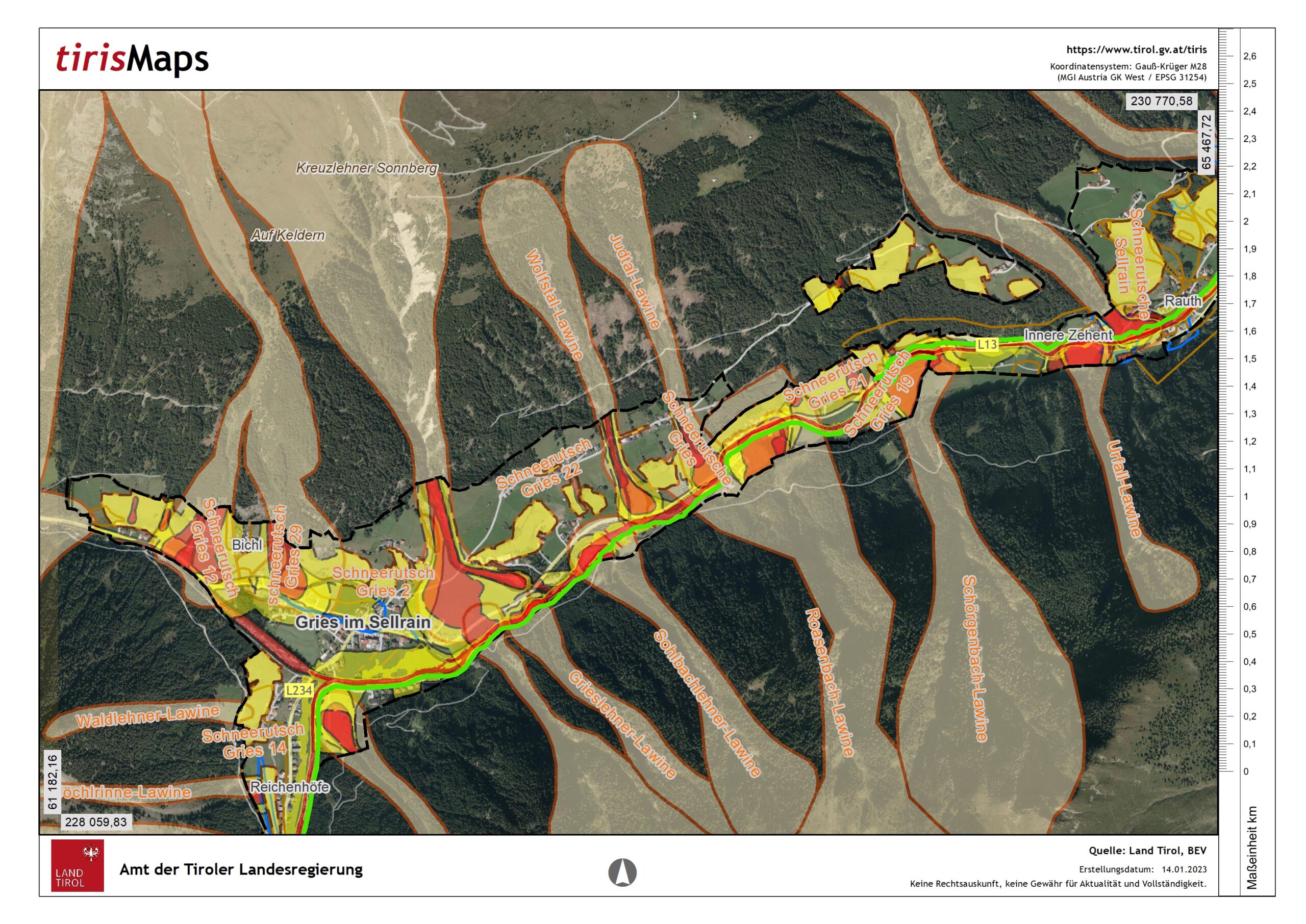

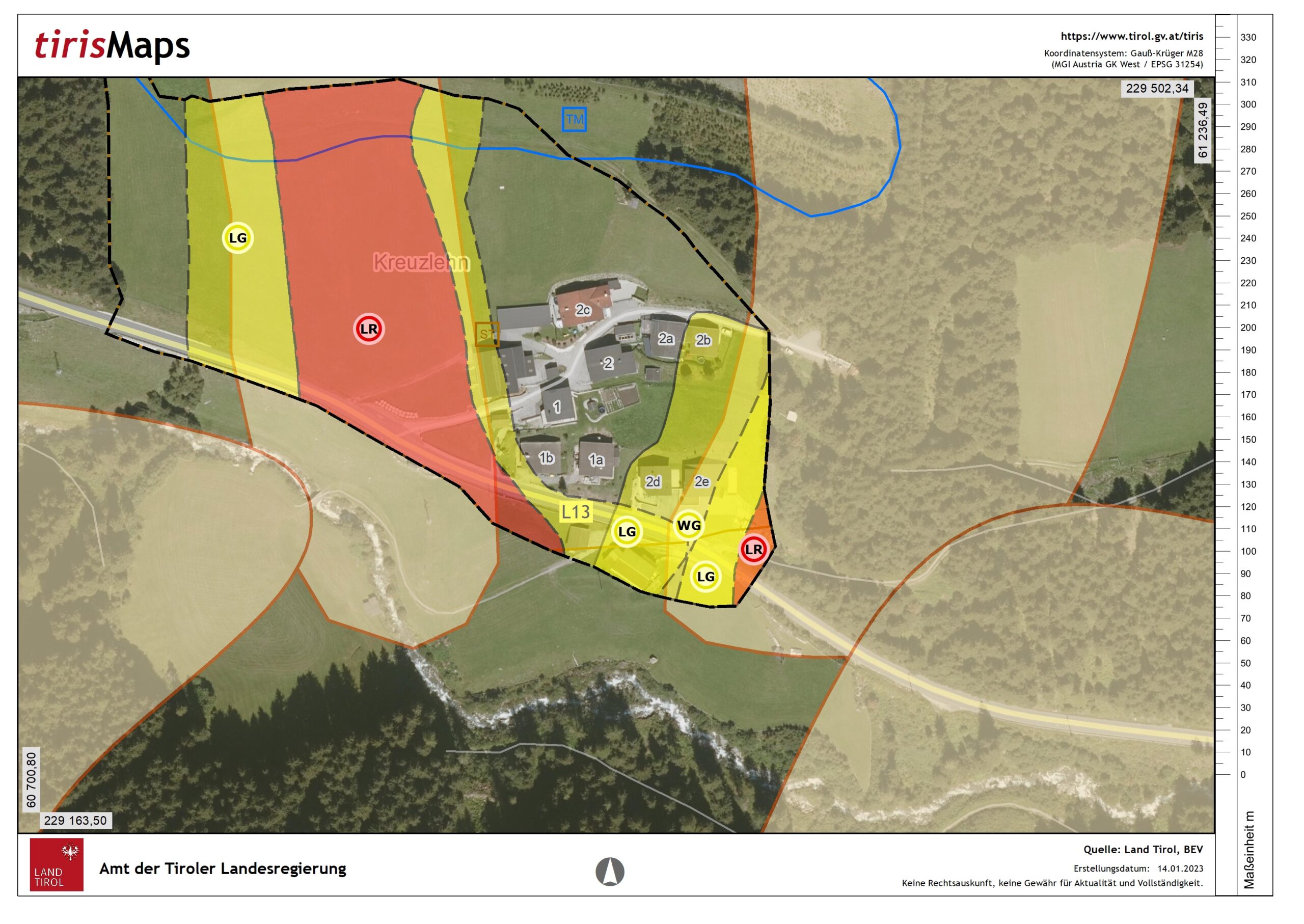

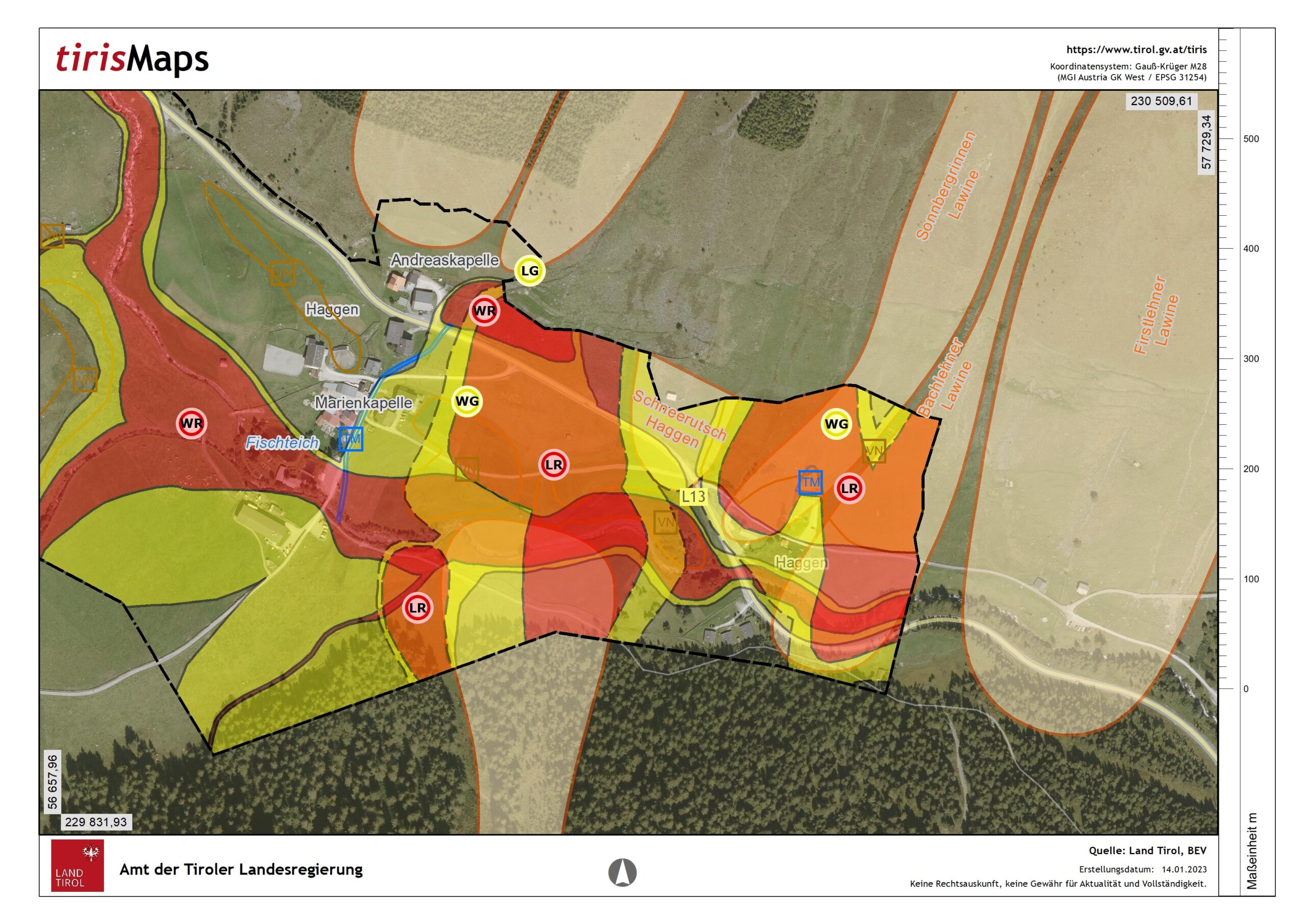

Hier noch ein paar Gefahrenzonenpläne aus dem Sellraintal zur Veranschaulichung der Anzahl der Lawinenstriche von denen unsere Dörfer bedroht sind.

Gefahrenzonen rot (WR = Wildbach rot, LR = Lawine rot | Verbot von Neubauten) und gelb (WG = Wildbach gelb, LG = Lawine gelb | Neubauten nur unter strengen Bauvorschriften,) sowie die Lawinenstriche bzw. Einzugsgebiete der Lawinen (gelblich mit braunem Rahmen).

Danksagung

Vielen Dank an alle, die mich bei der Aufarbeitung und Erstellung über die Lawinen im Siedlungsbereich des Sellraintales unterstützt haben.

Insbesondere…

- Meiner Großmutter Anna Ruetz, die mir im Alter von 86 Jahren – wenige Wochen vor ihrem Tod – die Ereignisse von Peida 1970 mit gebrochener Stimme, Tränen in den Augen und unter Dissoziation einmalig erzählte.

- Meinem Vater Engelbert Ruetz, der die Lawine in Peida 1970 als Elfjähriger hautnah miterlebte. Ebenso für die häufigen Erzählungen über historische Begebenheiten im Tal und Weitergabe der Überlieferungen aus der Familie.

- Meinem Onkel Leo Ruetz für die Erzählungen sowie Rettung und spätere Überreichung des Familien-Fotoarchives.

- Georg Praxmarer aus der Familie am Sargen-Hof in Peida für sein Fotoarchiv zur Digitalisierung.

- Renate Melmer vom Alpengasthof Praxmar für die Fotos. Sowie Luis Melmer für die Schilderung über die Lawine in Praxmar von 1951.

- Karl Kapferer, Alt-Bürgermeister von St. Sigmund, für die vielen Erzählungen über die Lawinen 1951, 1970 und seine Zeit als Ortsstellenleiter der Bergrettung Gries im Sellrain sowie Lawinenkommissionshäuptling des halben Sellraintales.

- Christoph Weber für den Hinweis über die Lawinenmarke am Widum in Gries.

- Meinem Onkel Herbert Vanleenhove für die Fotos vom Freihut aus.

- Familie Kirchebner aus Juifenau für die Fotos und Videos aus dem Familienarchiv.

- Irene Rapp von der Tiroler Tageszeitung für die Zusammenstellung der Berichte.

- Dem Land Tirol für die vielen digitalisierten Quellen von alten Orthofotos, Matriken über die Gemeindearchive und vieles mehr.

- Dem Lawinenwarndienst Tirol für die wertvolle Unterstützung.

- Dem Stift Wilten und Miriam Trojer für die Einsichtnahme in die „Chronik der Gemeinde St. Sigmund“. Sowie für die bereits digitalisieren und öffentlich verfügbaren Urkunden auf Monasterium.net.

- Georg Jäger für seine unermüdliche Arbeit rund um die Geschichte des Sellraintales und die Naturkatastrophen in Tirol.

- Meiner Lara, dass sie unzählige, lange Nächte alleine verbringt während ich am PC arbeite.

Kann mich dem nur anschließen, unfassbar was Du hier zusammengetragen hast, Lukas. Extrem interessant und beeindruckend! Tausend Dank und LG Roman

Die Zusammenstellung von Fotos, Karten und Dokumenten zusammen mit den erklärenden Texten war für mich gut verständlich und lehrreich und hat mich beeindruckt. Vielen Dank dafür!

Ja wie immer viel Arbeit und Interessantes! Vielen Dank lg Holger

Gewaltiger Bericht, da steckt viel Arbeit drinnen. Danke dir